発達障害の小学校一年生。その困り事、親にできる対応、相談先などを紹介

![]()

![]()

お子さんの次のような特性・特徴に悩まれている親御さんは多くいらっしゃいます。

子どもの特性・特徴に悩むこと

- 他人の気持ちをくみ取るのが苦手

- 感情のコントロールが難しい

- 落ち着きがない

- 片付けや整理が上手くできない

この記事では、小学校一年生前後(6~7歳くらい)の発達障害のお子さんに関する、支援機関や学校の選択肢、困り事に関する対応例、保護者の関わり方などを解説します。

発達障害のお子さん(と親御さん)をサポートする支援機関はたくさんありますので、まずはご安心ください。

お子さんと親御さんのこれからのために、これからお伝えする内容が少しでもお役に立てば幸いです。

私たち、キズキは、発達障害や不登校のお子さんを、13年間で3,000名以上サポートしてまいりました。発達障害や不登校についての無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。少しでも気になりましたら、お気軽にご連絡ください。

目次

発達障害の種類と特性

![]()

![]()

少し長い章になるので、すでにご存じの方は、次章「発達障害のお子さんには、特性や特徴を理解した子育てや支援が必要」まで進んでください。

発達障害とは、先天的な脳の機能の偏りによって、社会生活やコミュニケーションに困難が生じている状態のことです。

主な発達障害として次の3つに分けられます。(参考:2013年に刊行されたアメリカ精神医学会の定める診断基準「DSM-V」)

主な発達障害

- ADHD(注意欠陥・多動性障害)

- ASD(自閉症スペクトラム障害)

- LD(学習障害)

発達障害の特性は、個人差が大きく、そのあらわれ方も一人ひとり異なります。

また、発達障害でない人でも、似た特性や特徴のある人もいます。

例えば、診断基準を満たすほど特性が強くないことから、確定診断は下りないものの、社会生活で困り事を抱えている「グレーゾーン」と呼ばれる人です。

なお、小学一年生前後のお子さんに、これからお伝えするような特性や困り事があったとしても、「発達障害であることを診断できる」のは、医師だけです。

つまり、小学校の先生にも、もちろん保護者の方にも、「この子は発達障害である」と断定することはできません。

まだ診断を受けていない場合は、以下の各発達障害の特性・特徴を参照しつつ、まずは専門医のもとで検査を受けることをオススメします。(参考:村上由香『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に暮らすための本』)

①ADHD

ADHDは、正式名称を注意欠如・多動性障害(英:Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)という、発達障害の一種です。

特性の程度やあらわれ方には個人差がありますが、ADHDに見られる特性・特徴は「不注意」と「多動・衝動性」の2つです。

具体的な困難としては、次のようなことが挙げられます。

不注意による困難

- 忘れ物や記入漏れなどのミスが多い

- 確認作業がうまくいかない

- 整理整頓や片付けが苦手で物を失くすことが多い

多動・衝動性による困難

- 気が散りやすく目の前のことに集中しづらい

- 貧乏ゆすりなど常に身体を動かしていないと落ちつかない

- 他人の意見を聞き終わる前に発言したり行動したりする

- 優先順位をつけることが苦手で、場当たり的になりやすく、締切を守ることが苦手

②ASD

ASD(Autism Spectrum Disorder、自閉症スペクトラム障害)とは、社会性・コミュニケーション・想像力の3つにおいて特性が目立つ発達障害です。

具体的には、以下のような特性・特徴が目立ちやすいと言われています。

社会性における特性

- その場の状況や上下関係に気が回りづらく、TPOに合わせた行動が苦手

- 話を聞いていないと誤解されやすい

コミュニケーションにおける特性

- 質問の意図や身振り、比喩、冗談などの理解が難しい

- 報告・連絡・相談がうまくできない

想像力における特性

- 決まった順序に強くこだわる

- 予定が変わるとパニックになりやすい

- 暗黙のルールなど明示されてない決まりに疎い

その他にも、ASDには聴覚過敏などの「感覚過敏」が併存することもあります。

③LD(学習障害)

LD(学習障害)とは、次の6つの能力の1つ以上に、習得や使用の困難がある発達障害です。

- 読む

- 聞く

- 話す

- 書く

- 計算する

- 推論する

どこに困難を覚えるかは、個人の特性や特徴によって異なります。

しかし、「特定の情報処理が難しい」という困難に共通点があります。

例えば、読字障害の場合は「教科書の文章がうまく読めない」、書字障害の場合は「文字を書いたり覚えたりすることが苦手」などです。

LDは、それらの症状から、小学校に通い始める段階で気づく(気づかれる)ことも多いです。

ですが、ADHDやASDと比べると世間での認知度が低いこと、LDでない人には理解しにくい症状であることから、見逃されることもあります。

たとえば、「書体によって文章の読みやすさが著しく変わる」「字を書くことにすさまじい労力を使う」といった感覚は、LDではない人は理解しづらいのです。

発達障害の特性による困りごとを抱えているあなたのための塾&家庭教師【キズキ】相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

詳しく見る発達障害のお子さんには、特性・特徴を理解した子育てや支援が必要

![]()

![]()

そもそも発達障害の場合、服薬は必須ではありません。もちろん医師との相談の上で「服薬する」選択肢もあります。また、薬の効果で特性の軽減が期待できることも少なくありません。

服薬も含めて、発達障害の対応では「特性や特徴を理解した支援」が、何より大切です。

また、お子さん一人ひとりによって、特性のあらわれ方には強弱があるため、対応の仕方もそれぞれ異なります。

そのため、「発達障害と診断されたら必ず特定の『治療』をしなければならない」と不安になることはないのです。

むしろ、「診断を受けることで、子どもに適した対応法がわかるようになる」と前向きに考えてみてください。そうすることで、親御さんの気持ちも楽になったり、またお子さんも生きやすくなったりする可能性もあるのです。

6歳までに見られる、発達障害の特性・特徴

![]()

![]()

特性が出始める時期は、発達障害の種類や特性の強弱によって違いますが、2~3歳から目立ち始めることが多いです。

0~2歳

- 視線を合わせない

- あやしても笑わない

- 抱っこを嫌がる

- 親の後追いをしない

- 泣かない

- 寝つきが悪い、寝てもすぐ目を覚ます

- 一人で寝かされていても平気

- 言葉が出ない

- いつも泣いている

3~4歳

- 偏食が激しい

- 何度言っても言うことを聞かない

- 名前を呼んでも振り返らない

- とにかく落ち着きがない

- 一人で遊ぶほうが好き

- 特定のおもちゃなどに執着する

- 一人にされても泣かない

5~6歳(小学校入学前後)

- 言葉が広がらない

- 周りの人の気持ちを読めない

- ものごとに強いこだわりがある

- 興味の対象がコロコロ変わる

- しつけができない

- 集団行動が苦手

- じっとしていられない

- すぐにかんしゃくを起こす

発達障害の二次障害として不登校になることもある

前章で解説した特性は、小学校一年生になり集団生活を始めることで、より目立って現れることも珍しくありません。

そして、そうした特性・特徴は、直接的には学校生活や勉強を行う上で困難となる可能性があるのです。

困難は、二次障害としての不登校につながることも考えられます。

二次障害とは、カンタンに言うと、「特性による困難によって生じた、別の困難」のことです。

例えば、「発達障害の特性によって授業に集中することが難しい」ことを特性による困難としたとき、「そのことを先生から叱責されて自己肯定感が低くなり、不登校になる」ことが二次障害に当たります。

特性による二次障害が理由で不登校なるのは、親御さんもお子さんも避けたいと思います。

そのためにも、後述するような相談機関にぜひ問い合わせて相談してみてください。

小学校一年生前後での困り事と、2つの対応例

![]()

![]()

参考:『発達障害のある子と家族のためのサポートBOOK 小学生編』

例①学校に行く準備ができない

1つ目の例は、「学校に行く準備ができない」ことです。

幼稚園・保育所時代とは違い、小学一年生になると、学校に行く準備はお子さん自身が行うようことが多くなります。

その際に、発達障害の特性によって「準備ができない」状況になることがあるのです。。

準備ができないのには、次のようないくつかの理由があると考えられます。

学校に行く準備ができない理由

- 睡眠と目覚めのリズムが一定でない

- 行動の切替が苦手

- 気が散りやすい

- 計画的な行動が苦手

こうした特性に伴って、学校に行く準備を整えることが困難になるのです。

対策としては、次のようなものがあります。

- 前日に持ち物、着る服などを準備する

- 教科ごとのボックスファイルや引き出しなどを用意し、準備するとき取り出しやすいようにしておく

- 細かく具体的なスケジュールを立て、可視化する

また、発達障害の子どもは、情報を耳で聴くよりも目で見る方が理解しやすいと言われています。

そのため、目で見てすぐにわかる教科ごとのボックスや、視覚的に理解できるスケジュールなどを使うことで、予定の把握や準備をしやすくなることがあります。

例②座ったまま落ちついて勉強することが難しい

2つ目の例は、「座ったまま落ち着いて勉強することが難しい」というものです。

こちらも、幼稚園・保育所のときよりも「机でじっとする」機会が増ことで生じる困難です。

発達障害の子どもの中には、じっとしているのが苦手な子がおり、次のような行動を取ることがあります。

じっとしているのが苦手な子がする行動

- 授業中じっと座っていられずに立ち歩く

- 何か(筆箱など)をしきりに触る

- 体のどこか(手や足など)を動かす

こういった場合には、授業に集中できるような環境を整えることが大切です。

例えば、授業中に気が散らないようするためには、次のような対応が考えられます。

- 音や視覚的な刺激の多い、廊下や窓際に近い席は避ける

- 前を見たときに目に入る教室内の掲示物を減らしてもらう

- 前の子の頭が動くのが気になる場合は最前列にしてもらう

小学校一年生での、学校の選択肢

![]()

![]()

お子さんの特性と親子の希望に合わせて通う教室を考えることが、お子さんの「生きやすさ」や「学びやすさ」につながります。

学校・学級には、次の4つの選択肢があります。

学校・学級の4つの選択肢

- ①通常学級

- ②通級指導教室

- ③特別支援学級

- ④特別支援学校

ここでは、それぞれの選択肢について、簡単に特徴やメリット・デメリットなどを解説します。

なお、通常学級、通級指導学級、特別支援学級については、入学後にも相談することができるので、検討されたい方は学校に相談してみましょう。

①通常学級

通常学級とは、いわゆる「普通」のクラスのことです。

特に小学校の場合は、1年生で35人以下、2年生~6年生で40人以下の学級で授業が行われる学級を、「通常学級」と呼んでいます(参考:文部科学省※PDF「学級編制の仕組みと運用について(義務))。

・集団の中での生活を経験できる

・個人に合わせた細やかな対応は期待しにくい

ただし現在では、通常学級においても、それぞれの子どもたちに対する支援の必要性が認識され、支援が行われることもあります。

クラス担任が子ども一人ひとりに応じた支援を可能な範囲で行い、場合によっては学習支援などのために支援員がつくこともあります。

また、小学校には特別支援コーディネーターと呼ばれる教員がおり、保護者からの連絡や相談を受けたり、福祉機関との調整を行ったりしています。

②通級指導教室

「通級指導教室」とは、発達障害などに対応した少人数指導や習熟度別の指導を行う教室のことです。

基本的には通常学級で授業を受けながら、1週間のうち数時間、特性・特徴に応じた個別の指導を行う通級指導教室へ通います。

ただし、学校によっては通級指導教室が設置されていないこともあります。

その場合、通級指導教室を利用する時間に他の学校に行くことになる可能性があることを知っておきましょう。

・少人数指導、習熟度別指導などの細やかな指導を受けることができる

・通常学級との授業の進度に差が出る可能性がある

③特別支援学級

「特別支援学級」とは、学校内に設置される、障害や特性の違いに応じた、上限8人という少人数編成での授業が行われている学級のことです。

特性に応じた指導や、少人数ならではの目の行き届いた支援を受けられます。

また、在籍している学校内に設置されているので、通常学級との交流や共同学習の機会が得やすいことも特徴の1つです。

・細やかな個別対応が期待できる

・お子さんの健やかな成長に欠かせない、自己肯定感や成功体験を得られる可能性が高い

・学習内容が通常学級と違うことが多い

・私立中学受験や高校受験においては不利になる場合がある

④特別支援学校

特別支援学校とは、視覚、聴覚、知的、肢体などの障害の程度が重い子どもたちを対象とした学校で、障害の程度に合わせた、上限6人の少人数での指導を受けられます。

小学校の通常学級と共同学習の時間が設けられることもあります。

・細やかな個別対応を受けられる

・障害の程度に合わせた指導が期待できる

・特別支援学級と同じく、お子さんの健やかな成長に欠かせない、自己肯定感や成功体験を得られる可能性が高い

・身体と発達障害や知的な障害が合併している子どもにも対応できる

・特別支援学級と同じく学習内容が通常学級と異なっていることが多い

・私立中学受験や高校受験においては不利になる可能性がある

小学校一年生前後の発達障害の相談の重要性

![]()

![]()

発達障害のお子さんをお持ちの親御さんがよくおっしゃることの1つが、「もっと早く相談しに来ればよかった」ということです。

これは親御さんの心からの声である一方で、「発達障害の診断を受ける」「発達障害について相談する」ことが、親御さんにとってどれだけ心の負担になっているかを物語っている言葉でもあります。

発達障害への理解が十分には広まっていない現代において、我が子が発達障害の診断を受けることを考えると、先のわからない不安や心配を感じることもあるかもしれません。

次のように思う親御さんもいらっしゃいます。

親御さんが抱える不安や心配

- 気のせいかもしれない

- こんなことを相談してもいいんだろうか

- もう少し見守ってみてからでもいいだろう

- 親だけでなんとかしないと

しかし、どのような思いを抱えていたとしても、ぜひ早いめに、専門家に相談することがオススメです。

相談することで、お子さんの「特性」や「具体的な対応」がわかり、親御さんの負担が減っていくでしょう。そして、お子さんの「生きづらさ」も軽減されるはずです。

人に話すだけでも気持ちが楽になります。

お子さんのことも、親御さん自身のことも、ぜひご相談してみてください。

小学校一年生前後の発達障害の親子が利用できる支援機関

![]()

![]()

この章では、小学校一年生前後(6~7歳くらい)で発達障害のお子さんの相談機関やサポート団体をご紹介します。(参考:『発達障害のある子と家族のためのサポートBOOK 小学生編』)

①各種相談先

小学校関係の相談先

- 学校の先生

- スクールカウンセラー

- 特別支援教育コーディネーター

- 特別支援教育支援員

- スクールソーシャルワーカー

- 教育センター(教育相談室)

- 教育委員会(進学相談)

総合的な相談・支援

- 療育センター

- 発達支援センター

- 地域生活センター

- 発達障害者支援センター

健康、発達に関する支援

- 小児科

- 児童精神科の専門医

- 小児神経科の専門医

- 保健センター

療育に関する支援

- 保健福祉センター

- 療育機関

子育て、家族に関する支援

- 児童相談所

- 福祉事務所

- 発達障害の「親の会」

- 発達障害の相談などを行うNPOなど

生活に関する支援

- 放課後等デイサービス

勉強に関する支援

- 発達障害に対応した学習塾・家庭教師など(キズキもその一つです)

![]()

![]()

②相談にあたって準備しておくといいこと

![]()

![]()

相談前には、次のようなものを準備してみてください。

- 母子手帳

- 生育歴

- 診断歴

- 相談内容(困り事や悩んでいることなど)

- 希望すること(相談先に頼みたいこと、頼めるかどうか自体を確認したいことなど)

上記のうち、母子手帳以外については、思いついた内容を紙やスマホなどにメモをしておきましょう。

メモを見ながらご相談いただくと、相談もれがなくなり、相談の時間がより有意義なものになるはずです。

それぞれの相談先で、可能な支援内容や必要書類などは違ってくるため、あらかじめ電話で問い合わせておくことがオススメです。

発達障害の小学校一年生が生きやすくなるための保護者の関わり方

![]()

![]()

参考:発達障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)「基本的な支援原則」

何度も繰り返すとおり、お子さんのことを親御さんだけ(ご家庭だけ)で抱え込まないことが大切です。

小学校一年生前後のお子さんの子育ては、ただでさえ大変です。

発達障害が関係するならなおさらです。

そのため、ぜひ各種の相談機関を利用してください(私たち、キズキでも無料相談を承っています)。

①発達障害のお子さんへの関わり方の2つのポイント

発達障害のお子さんと関わるときには、次の2つが大切です。

- お子さんが、自分に自信・自尊心が持てるように関わること

- お子さんが、自分の特性・特徴と付き合っていくスキルを身につけられるようにすること

発達障害のお子さんは、学校や社会の場などで、その特性ゆえに悩み、自信や自尊心にダメージを負う機会が多くあります。

それまでと環境が変わった小学校一年生前後の時期なら、より一層その可能性が高まります。

そのため、親御さんが、(学校の先生や支援者と一緒に、)お子さんの自信、自尊心をサポートすること、特性とうまく付き合うスキルを育むことをサポートすることが大切なのです。

②発達障害情報・支援センターからの引用

お子さんへの関わり方の具体的な例を、発達障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)の「保護者向けハンドブックひな型」から、一部編集のうえ引用します。

ポジティブな関わり方をしましょう。

- できなかったことを叱るのではなく、できたことを褒めましょう

- 「それはダメ」と否定するのではなく、どうするとよいかを伝えましょう

伝え方の工夫

- 短い文章で、具体的に伝えましょう

- 写真や絵などで示しながら伝えましょう

- 1日の活動の流れや、予定の変更などについて事前に伝え、見とおしを持てるようにしましょう

こちらは一例ですが、このような関わり方をすることで、お子さんはより「生きやすい」と感じられるはずです。

なお、「発達障害者支援センター」では、幼児~成人まで、保健、医療、福祉、教育、労働における相談・支援を行っています。(参考:発達障害情報・支援センター「発達障害者支援センターとは」)

③お子さんの得意を「自信」「自尊心」につなげましょう

お子さんの得意な部分を自信につなげ、苦手な部分はその子なりの努力として認めるようにすると、お子さんの自信や自尊心につながります。

お子さんとの関わり方の中で、生活や勉強で必要となる情報やスキルを丁寧に教え、お子さんが成功体験を積んでいくことが、お子さんのためにも、親御さんのためにも大切です。

また、お子さんが、自信・自尊心を保ち、自分の特性と付き合っていくスキルを身につけることで、発達障害の特性を活かしながら「自分の世界を楽しむ」ことができるようになることが期待できます。

まとめ〜不安を親御さんだけで抱えこまず、ぜひいろんな相談をしてみてください〜

![]()

![]()

小学校一年生になると、お子さんの生活は、家庭だけでなく集団生活を行う学校へと広がります。

覚えることややることが増えていく中、これまでと違う環境にとまどい、不安定になることも少なくありません。

また、友達や先生など、家族以外の人々とも関わるようになり、対人関係の悩みが増える可能性も考えられます。

親御さんとしても、お子さんに関する不安や心配を抱えることもあるでしょう。

発達障害の特性があっても、専門家などに適切に相談をすることで、「特性・特徴に合わせた子育てや支援」を行うことはできます。

ぜひ、支援者とともに「お子さんが生きやすく、楽しく」、「親御さんも楽しく」生活できる環境や人とつながっていきましょう。

お子さんに合った支援・サポートが見つかり、お子さんがいきいきと成長されることを、心から願っています。

この記事が、お子さんと、親であるあなたのお役に立ったなら幸いです。

さて、私たち、キズキは、発達障害、不登校、学校が苦手なお子さんのための塾&家庭教師です。

13年間で3,000名以上のお子さん・親御さんをサポートしてまいりました。

不登校のお子さんの勉強・生活・コミュニケーションなどについての無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。

少しでも気になる方は、お気軽にご連絡ください。

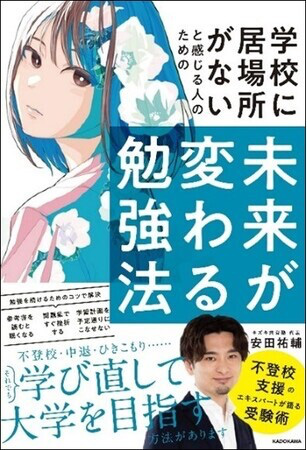

監修:安田祐輔

やすだ・ゆうすけ。発達障害(ASD/ADHD)によるいじめ、転校、一家離散などを経て、不登校・偏差値30から学び直して20歳で国際基督教大学(ICU)入学。卒業後は新卒で総合商社へ入社するも、発達障害の特性も関連して、うつ病になり退職。その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。経歴や年齢を問わず、「もう一度勉強したい人」のために、完全個別指導を行う。また、不登校の子どものための家庭教師「キズキ家学」、発達障害やうつ病の方々のための「キズキビジネスカレッジ」も運営。

【新著紹介】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法』

(2022年9月、KADOKAWA)

Amazon

KADOKAWA公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)

【著書など(一部)】

『暗闇でも走る(講談社)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』)

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

共同監修:半村進

はんむら・すすむ。1982年、茨城県生まれ。東京大学文学部卒。

小学校時代から転校を繰り返し、運動ができないこと、アトピー性皮膚炎、独特の体形などから、いじめの対象になったり、学校に行きづらくなっていたことも。大学に入学してようやく安心できるかと思ったが、病気やメンタルの不調もあり、5年半ほど引きこもり生活を送る。30歳で「初めてのアルバイト」としてキズキ共育塾の講師となり、英語・世界史・国語などを担当。現在はキズキの社員として、不登校・引きこもり・中退・発達障害・社会人などの学び直し・進路・生活改善などについて、総計1,000名以上からの相談を実施。

執筆:西村二架

にしむら・にか。精神保健福祉士。

1992年生まれ。関西学院大学文学部卒業後に京都医健専門学校で学び、2019年に国家資格・精神保健福祉士資格を取得。2018年8月から、キズキ共育塾(不登校・中退・発達障害・社会人などのための個別指導塾)で講師として勤務。現在は主任講師として国語・数学・英語・小論文・面接の学習支援およびメンタル支援を担当。また、うつや発達障害の方々のための就労移行支援事業所キズキビジネスカレッジでも英語などを教える。2023年現在、TOEIC890点を所持。