発達障害で宿題に時間がかかるのはなぜ?理由・改善方法・相談先を紹介

![]()

![]()

小・中・高のいずれでも、発達障害によって宿題に時間がかかる状態を改善するための方法はたくさんありますので、まずはご安心ください。

この記事でわかること

- ・発達障害の子どもが宿題に時間がかかる理由

- ・発達障害の(可能性があるときの)相談先

- ・発達障害の子どもが勉強に集中できるようになる方法

- ・発達障害の子どもに接するときの注意点

発達障害による勉強の困りごとに限らず、コミュニケーションや生活の困りごとも、学校や医療機関に相談したり、サポート団体を利用したりしましょう。

そうすることで、お子さんの発達障害による困りごとに対して、どのように対応していけばいいかがわかり、お子さんへのよりよいサポートができるようになっていきます。

お子さんはもちろんですが、親御さんの支援・サポートを行う支援者・相談機関はたくさんいますので、ぜひ積極的につながっていただけたらと思います。

なおこの記事は、お子さんに発達障害の確定診断が出ていない場合(グレーゾーンの場合や、まだ診断自体を受けていない場合)でも参考になると思います。

私たち、キズキは、発達障害や不登校のお子さんを、13年間で3,000名以上サポートしてまいりました。発達障害や不登校についての無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。少しでも気になるようでしたら、お気軽にご連絡ください。

参考書籍:鴻月美里『どうして僕は勉強ができないの?発達障害児のための学習支援 』、内匠敬人・内匠良子『お母さんと先生に伝えたい62のこと 発達障害児の力を引き出すために お母さんの心の安らぎのために』

執筆:西村二架(にしむら・にか)

精神保健福祉士。

1992年生まれ。関西学院大学文学部卒業後に京都医健専門学校で学び、2019年に国家資格・精神保健福祉士資格を取得。2018年8月から、キズキ共育塾(不登校・中退・発達障害・社会人などのための個別指導塾)で講師として勤務。現在は主任講師として国語・数学・英語・小論文・面接の学習支援およびメンタル支援を担当。また、うつや発達障害の方々のための就労移行支援事業所キズキビジネスカレッジでも英語などを教える。2021年現在、TOEIC800点を所持。

目次

発達障害で宿題に時間がかかるのはなぜ?

![]()

![]()

発達障害の特性がある人は、発達障害でない人からすると少し理解しにくい困難や難しさを抱えていることがあります。

この章では、「発達障害の特性からくる困りごとにはどのようなものがあるか」、またそれが、「どのように影響して宿題に時間がかかっているのか」を解説します。

①発達障害の3つの種類と特性

「発達障害」の特性の現れ方は、人によって様々です。

まず、3つの発達障害の種類に分けて、それぞれの特性を解説します。

- ADHD(注意欠陥・多動障害)

- ASD(自閉症スペクトラム障害)

- LD(学習障害)

・忘れ物や記入もれなどのミスが多い

・気が散りやすい

・TPOに合わせた行動が難しい

・言葉の意図や暗黙の了解などが理解しづらい

・字を書くのが難しい

・文章を読むのが難しい

こうした発達障害の特性によって、宿題をするときにも「集中できない」「言葉の意図を読み取れない」「文字を読むのが苦手」などの困りごとがあり、時間がかかるのです。

以上の特性は例であり、お子さん一人ひとり、どのように発達障害の特性があり、どんな「困難」があるのかは異なります。

②発達障害の特性によって宿題に時間がかかる具体例

続いて、発達障害の特性が宿題で時間がかかることにどのような影響を与えているのかを解説します。

発達障害の子どもが学習で困ること・宿題に時間がかかる理由として、次のようなものが挙げられます。

・読むのに時間がかかる

・文字を飛ばして読む

・同じ行を何度も読んだり、行を飛ばしたりする

・文字を一つひとつ拾い読みし、単語や文章としてとらえられない

・「しょ」「しゅ」などの拗音や、「かけっこ」「ちょっかく」のような小さな音を正しく読めない

・字を書くのに時間がかかる

・鏡文字を書いたりや画数が足りなかったりなど、文字を正しく書けない

・マス目や行に合わせて文字が書けない

・筆圧が強すぎる、または弱すぎる

・正しい書き順で書けない

・文字を覚えられない

・正しい文法の文章が書けない

・数字が示す数量のイメージがわかない

・計算ができない

・筆算が書けない

・計算はできても文章題ができない

・自分の考えを言葉で伝えられない

・相手の気持ちを考えた発言ができない

・「行く」と「来る」、「言った」と「言われた」などの使い分けができない

・適切な形容詞が使えない

・人の言葉を正しく聞き取れない

・長い話の一部しか聞けない

・周囲の音が混ざり、必要な音が聞けない

・単語を聞き間違える

・文章中の登場人物の心情がわからない

・文章題の意味を理解できない、意味を取り違える

・図やグラフの読み取りができない

・計画を立てたり、計画を実行したりすることができない

このように、1つの特性であっても複数の困りごとが生じることがあるのです。

また、困りごとはお子さん一人ひとりによってことなるため、上記の具体例以外の困りごとを感じている場合もあるでしょう。

③補足:発達障害で宿題に時間がかかる理由は様々

先ほどお伝えしたとおり、発達障害の特性のあらわれ方は一人ひとり異なるため、「宿題に時間がかかる理由」も、それぞれの子どもによって異なります。

例えば「漢字が書けない」という学習の困難がある子どもでも、それが何の特性によるのかは、次のように様々な理由が考えられるのです。

・指を動かすことに難しさがあり、鉛筆がうまく動かせない

・力が弱く、鉛筆をしっかり持つことができない

・眼球運動に困難があり、字をうまく認識できていない

・姿勢を保てないためにノートに向き合って字を書くことが難しい

また、上記の理由以外にも、特性によって「勉強をするためのスキル」の一部に苦手な部分があることで、結果として「勉強が苦手になる」「宿題に時間がかかる」こともあります。

逆に言うと、「特性」と「スキル」へのサポートを行うことで、お子さんは宿題や勉強ができるようになっていきます。

そして、特性もスキルもサポートも、親御さんだけ(ご家庭だけ)で抱え込む必要はありません。

次章でご紹介する相談先に、ぜひお話をしてみてください。

発達障害の専門的知識を持つ支援者と一緒に、お子さんと、お子さんの特性のことを考えることで、よりよ対応方法を見つかるでしょう。

発達障害の特性による勉強の悩みを抱えるあなたのための塾&家庭教師【キズキ】相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

詳しく見る発達障害で宿題に時間がかかることは相談できる?

![]()

![]()

この章では、発達障害で宿題に時間がかかることについての相談先を、お伝えいたします。

親だけ(ご家庭だけ)でお悩みを抱え込まず、各種相談機関とぜひお話ししてください。

発達障害の専門家に相談いただくことで、「宿題をどうするか」だけに限らず、お子さんへの様々な「サポート」が少しずつわかってくると思います。

また、悩みを話すだけでも気分が軽くなり、気持ちが前向きになることもあるでしょう。

なお、大前提として人には相性がありますので、相談先と考えが合わないこともあります。

そんなときにもガッカリせず、お子さんに(親子に)合う相談先を探していくことをオススメします。

私たち、家庭教師キズキでもご相談を承っていますので、少しでも気になるようでしたらお気軽にご連絡ください。

①発達障害で宿題に時間がかかる場合の相談先

早速、発達障害で宿題に時間がかかることについての相談先を紹介します。

気になるところがあれば、「お住まいの市区町村名+相談先の名称」などでインターネット検索を行うと、どのような相談・サポートが可能なのかわかると思います。

![]()

![]()

なお、地域や団体によって、名称や相談・サポート内容が異なることもあります。

総合的な相談・支援

- 療育センター

- 児童発達支援センター

- 地域生活センター

- 発達障害者支援センター

勉強に関する支援

- 発達障害に対応している塾、家庭教師(私たちキズキもその一つです)

健康、発達に関する支援

- 小児科

- 児童精神科の専門医

- 小児神経科の専門医

- 保健センター

療育に関する支援

- 保健福祉センター

子育て、家族に関する支援

- 児童相談所

- 福祉事務所

- 発達障害の「親の会」

- 発達障害や家族関係の相談を受け付けているNPOなど

②相談するときに用意しておくこと

![]()

![]()

毎日多忙でじっくり考えをまとめる時間なんてとても取れない方も、参考にご覧ください。

・母子手帳

・診断歴

・生育歴

・相談内容(困りごとや悩んでいることのメモ、など)

・希望すること(相談先の組織にお願いしたいこと、お願いできるか確認したいこと、など)

母子手帳以外の情報は、思いついたことを紙やスマホなどにメモしておきましょう。

メモを見ながらご相談いただくと、相談もれがなくなり、相談の時間がより具体的で意義のあるものになるはずです。

また、それぞれの組織で可能な支援内容や必要書類などは異なるため、電話で問い合わせてから相談先に向かわれると、より確実です。

発達障害で宿題に時間がかかる場合の改善策2選

![]()

![]()

この章では、発達障害の子どもが宿題に時間がかからなくなる方法(勉強ができるようになる方法)をご紹介します。

発達障害の子どもは、その特性による困りごと(できないこと)によって、叱られたり注意されたりする経験をたくさんしてきています。

そういったマイナスの経験のために、宿題や勉強がイヤになることは理解できる話です。

なのでまず、宿題や勉強のときには、「できたこと」に注目することがなにより大切です。

その後に、それぞれの子どもの特性(得意・苦手)を考慮した対応を行うことで、宿題や勉強に集中できない状態を少しずつ改善していくことができます。

そして、何度も繰り返すとおり、お子さんのことを親御さんだけ(ご家庭だけ)で抱え込む必要はありません。

これから紹介する方法はもちろん、それ以外の方法についても、専門家に相談することでお子さんにより適した実施法が見つかります。

改善策①できたことに注目し、肯定的な声かけをする

まず、学習前の対応として、子どもの安心感のためにできたことに注目し肯定的な声かけをすることが大切です。

発達障害の子どもは、叱られたり注意されたりする経験が多いことから、自己肯定感が低くなりがちです。

低い自己肯定感は、「自分はやればできるはずだ」という気持ちを奪い、「自分にはできない」という気持ちを大きくします。

自己肯定感を守り、育てるためにも、「できないことを叱る」よりも「できたことを認める、ほめる」ことが大切になります。

「できたこと」とは、「新しくできたこと」だけではなく「毎日できていること」「してはいけないことをしなかったこと」も含まれます。

また、それらのことをほめるときはシンプルに、ほめ言葉だけを伝えましょう。

「えらかったね」「できたね、すごい」というシンプルなほめ言葉を、できたことに対して使うことで、子どもは「何がほめられたのか」を把握しやすくなり、自己肯定感をはぐくむことにつながります。

改善策②相談先と話しながら、発達障害の特性に考慮する

発達障害の特性に考慮することで、宿題にかかる時間を減らす(勉強ができるようになる)ことができます。

何度か述べているように、「宿題に集中できない」という困りごとひとつ取っても、次のように様々な要因が考えられます。

また、要因は、下記のように、「宿題(勉強)」と直接的に関係するとも限りません。

- じっとするのが苦手

- 集中するのが苦手

- 字の読み書きが苦手

- 話したい気持ちが強い

- 友達関係がうまくいっておらずストレスがたまっている

- 睡眠不足

これらへの改善策として、例えば、次のような考慮が考えられます。

- 学習前に運動をして動きたい気持ちを発散し、そのあと学習に移る

- 机の上から、宿題と関係ないものを片づける

- テレビの音や料理の匂いなどが届かないようにする

- 宿題を一気に終わらせようとするのではなく、小分けにして実施する

- 宿題(教材)を拡大コピーする

- 音読の学習から入ることで、話したい気持ちに対処する

- 先生と相談して、字を書く宿題は少なくして、その他の宿題を増やす

- 先生と相談して、友人関係を調整する

- 生活リズムを整える

こうした考慮を行うことで、勉強への苦手意識は減っていき(=次第に勉強ができるようになっていき)、宿題にかかる時間も減っていきます。

そして、「その子に合わせたオリジナルの考慮」は、家事やお仕事などのある親御さんだけで行う必要はありません。

前章で紹介した、発達障害の知識がある相談先と話をすることで、お子さんを様々な角度から分析して、効果的な考慮がわかります。

何度も繰り返すとおり、親御さんと専門家の力を合わせて、お子さんの特性(得意・苦手)を把握し、効果的なオリジナルの考慮を見つけていきましょう(私たちキズキでも無料相談を行っています)。

発達障害で宿題に時間がかかっても、落ち込まないようにしましょう

発達障害の子どもと向き合う上で、お伝えしておきたい注意点があります。

それは、宿題(勉強)であれ、生活であれ、コミュニケーションであれ、「一度できたことが、できなくなっても(常にはできなくても)、落ち込まないようにする」ことです。

先ほど、「できたことに注目し、肯定的な声かけをする」ことが大切とお伝えしました。

何かをできたお子さんを見ると、「一度できたんだから、次もできるだろう」と思うかもしれません。

しかし、そうとも限らないのです。

発達障害があると、脳の特定の機能が働きにくくなっていると言われています。

また、発達障害があってもなくても、一度できたことが時間が経って曖昧になることは十分ありえます。

ですから、苦労して身につけたこと、理解できたことができなくなったと思えるときも、落ち込まないようにしましょう。

人間の脳は、同じことに何度も取り組むことで、忘れたことを思い出し、記憶に定着していくものです。

「できなかったとき」があっても、「再び取り組むことで、これから確実に定着・理解に近づく」と受け取っていただくとよいと思います。

まとめ:発達障害で宿題に時間がかかる場合は専門家に相談を

今回の記事では、次のようなことをお伝えしました。

- 発達障害の子どもが宿題に時間がかかる理由

- 子どもに発達障害の可能性があるときの相談先

- 発達障害の子どもが勉強に集中できるようになる方法

宿題に時間がかるのは、お子さんにとっても親御さんにとっても、かなりの負担になることだと思います。

特にお子さんには、「自分は勉強ができない」「宿題があるから好きなことができない」などと、自分自身や生活に対して否定的な気持ちを抱くきっかけにもなります。

ですが、「特性に合わせた方法」を、「発達障害の専門家」たちと話し合うことで、お子さんの宿題にかかる時間は減り、勉強もできるようになり、自己肯定感も増していきます。

また、専門家への相談は、宿題以外のコミュニケーションや生活においても、お子さん・親御さん両方が楽になれるような支援・サポートが期待できます。

お子さんの発達障害に関する悩みを、親御さんだけ(ご家庭だけ)で抱えるのではなく、ぜひ専門機関や相談機関とつながってみてください。

この記事が、お子さんと、親であるあなたのお役に立ったなら幸いです。

さて、私たち、キズキは、発達障害や不登校のお子さんのための塾&家庭教師です。

13年間で3,000名以上、発達障害や不登校のお子さん・親御さんをサポートしてまいりました。

発達障害や不登校についての無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。

少しでも気になる方は、お気軽にご連絡ください。

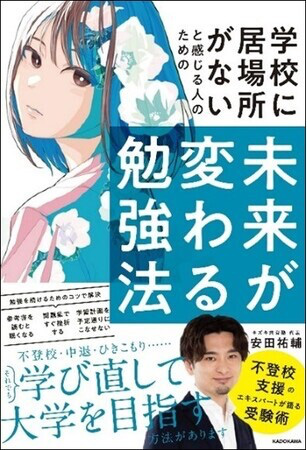

監修:安田祐輔

やすだ・ゆうすけ。発達障害(ASD/ADHD)によるいじめ、転校、一家離散などを経て、不登校・偏差値30から学び直して20歳で国際基督教大学(ICU)入学。卒業後は新卒で総合商社へ入社するも、発達障害の特性も関連して、うつ病になり退職。その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。経歴や年齢を問わず、「もう一度勉強したい人」のために、完全個別指導を行う。また、不登校の子どものための家庭教師「キズキ家学」、発達障害やうつ病の方々のための「キズキビジネスカレッジ」も運営。

【新著紹介】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法』

(2022年9月、KADOKAWA)

Amazon

KADOKAWA公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)

【著書など(一部)】

『暗闇でも走る(講談社)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』)

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

共同監修:半村進

はんむら・すすむ。1982年、茨城県生まれ。東京大学文学部卒。

小学校時代から転校を繰り返し、運動ができないこと、アトピー性皮膚炎、独特の体形などから、いじめの対象になったり、学校に行きづらくなっていたことも。大学に入学してようやく安心できるかと思ったが、病気やメンタルの不調もあり、5年半ほど引きこもり生活を送る。30歳で「初めてのアルバイト」としてキズキ共育塾の講師となり、英語・世界史・国語などを担当。現在はキズキの社員として、不登校・引きこもり・中退・発達障害・社会人などの学び直し・進路・生活改善などについて、総計1,000名以上からの相談を実施。