発達障害の子どもの友達作りのために、親ができる11の方法

![]()

![]()

発達障害のお子さんの中には、「みんなと同じ」ようにできないことで自己肯定感が低くなり、友達ができづらいことがあります。

親御さんも、「子どもに友達がいないのは心配…」とお悩みなのではないでしょうか?

キズキでも、友達作りに悩んでいる生徒さんと親御さんをたくさんサポートしてきました。

この記事では、「発達障害の小中学生の友達作り」についてお伝えします。

この記事を読んでわかること

- 発達障害の概要

- 発達障害の子どもに友達ができにくい理由

- 発達障害の子どもの友達作りに親ができる対応・方法

- 発達障害の相談先

何よりも大切なのは、発達障害のお子さんのことを親御さんやご家庭だけで抱え込まないことです。

一度、サポート団体などに相談することをオススメします。

なお、この記事は主な読者を「発達障害の小中学生の親御さん」と想定しておりますが、高校生以上の方や大人の当事者の方にも役立つ内容となっています。

また、このコラムは、キズキの実績の他に、書籍『発達障害の子の友達づくりトレーニング(有光興記 講談社)』も参考にして執筆しています。

私たち、キズキは、発達障害や不登校のお子さんを、13年間で3,000名以上サポートしてまいりました。発達障害や不登校についての無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。少しでも気になるようでしたら、お気軽にお問い合わせください。

目次

発達障害の概要〜3つのグループ〜

![]()

脳の機能のバランスに偏りがあるために、学校や社会生活の中で困難が生じる特性のこと。

運動機能と同じように脳の中(心の機能)にも様々な機能があります。

脳の機能(心の機能)のバランスが悪い(ばらつきがある)状態が、「発達障害」と呼ばれているのです。

もちろん、誰しも脳の機能(心の機能)に、多少のバランスの悪さやばらつきはあります。

その上で、発達障害は、ばらつきの程度が大きいため、学校生活や社会生活、友達作りに困難が生じやすいのです。

発達障害は、主に3つのグループに分類されます。(参考:『最新図解 発達障害の子どもたちをサポートする本』榊原洋一 ナツメ社)

- 注意欠如・多動症(ADHD)

不注意・多動性・衝動性を特徴とするグループ - 自閉スペクトラム症(ASD)

社会性の障害・強いこだわり・感覚過敏などを特徴とするグループ - 限局性学習症(SLD)

知的な遅れはないのに、読む・書く・計算するなど特定の能力に著しい遅れがあるグループ

なお、医学的な名称としては、「発達障害」は「神経発達症候群」に名称が変更されています。

また、かつて使われていた「アスペルガー症候群」という分類の名称も、最新の分類では「ASD」に変更されました。

しかし、「発達障害」や「アスペルガー症候群」といった古い名称も、まだ広く一般や医療の現場で使われています。

この記事でも、その点を考慮して、あえて「発達障害」という言葉を使っています。

発達障害の特性によって友達作りに困難を感じているあなたのための塾&家庭教師【キズキ】相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

詳しく見る種類別:発達障害の子どもに友達ができにくい理由と例

![]()

![]()

パターン①ASD

ASDは、特性として「コミュニケーション」に困難があることが理由となり、友達ができづらいことがあります。

コミュニケーションの困難の例

- 独特の「こだわり」があり、周りの友達に合わせて言動を調整しにくい

- 自分の好きなことや得意分野のことばかりを話すため、友達と会話が噛み合わない

- 「空気が読めない子」と言われて、友達が離れていく

- 無意識のうちに「言ってはいけないこと」を友達に言う

- 友達と話す時に不適切、堅苦しい、難しい言葉使いをする

ASDの友達トラブルの具体例

- 友達たちがサッカーの話をしているときに、自分だけ「論語」の話を一方的にする

- 相手の気持ちを理解できず、試験に失敗した友達に試験の話をする

- 友達との会話や遊びの輪にうまく入ることができない

- ルールに厳格すぎて、電車内で友達に「しゃべったらダメだ!」と注意して友達に嫌われる

- SNSに友達の悪口をストレートに書く

- 身だしなみが整わず、友達が離れていく

パターン②ADHD

ADHDの子は活発なタイプが多く、友達付き合いは広がりやすい傾向があります。

ただし、衝動性や不注意などの特性によるトラブルが、友達作りの困難にもつながることがあるのです。

衝動性や不注意の例

- 友達とのすれ違いや喧嘩が大きな問題に発展して、友達が離れていく

- 忘れっぽかったり、キレやすかったりすることで、友達から足手まといだと思われる

ADHDの友達トラブルの具体例

- 給食当番・掃除係・生き物の世話などを何度も忘れて、友達の手を煩わせる

- 友達と遊んでいるときに、突然どこかに行く

- 友達との約束を、悪気なく忘れたり間違えたりする

- ゲームに負けた際に、勝手にルールを変えようとして、言い分が通らないとキレる

- コンビニ内で走り回るなど非常識な行動をして、友達が離れていく

- 友達と喧嘩したときに手加減ができず、怪我をさせる

パターン③SLD

勉強が苦手なSLDの子は、勉強面の会話などで友達と足並みがそろわず、友達付き合いに困難が生じることがあります。

友達との関係の例

- そもそも、会話というコミュニケーション方法が苦手

- 正確に聞いたり伝えたりすることができず、友達との会話にすれ違いが生まれる

SLDの友達トラブルの具体例

- 授業についていけす居眠りしてばかりで、友達からからかわれたり、うとまれたりする

- 友達と一緒に勉強するときに話が合わない

④特性の現れ方は人それぞれ

発達障害の3つのタイプと友達作りの困難さを解説しました。

![]()

特性の現れ方には個人差があるのです。

「ADHDだけど、キレない」「ASDだけど、友達と会話はできる」といったことも、もちろんあります。

また、「ADHDとLDがある」「ADHDとASDがある」など、複数のグループが併存する場合も少なくあるのです。

⑤発達障害の子どもの友達作りには、サポートが必要

![]()

発達障害のお子さんは、マイペースで「集団でいるよりも一人でいる方が楽だ」と思っていることはあります。

しかし、本心から一人(孤独)でいることを好んでいるとは限りません。

「集団は苦手だけど、友達はほしい」と強く思っている子どももいるのです。

「一人がいい」「友達はいらない」と言うお子さんの真意が、「先生に無理やり押しつけられた面倒見のいい“お友達”は嫌だ」「仲よくしなさいという圧力がストレスだ」といった意味であることも少なくない、ということです。

ただ、発達障害の子は、「気の合う友達」と仲よくしたいと考える一方で、「なぜ友達が離れていくのか」を自分で理解できない場合が多いです。

自分の言動の「何が不適切なのか」がわからないことが、周囲に腹を立てたり、言動を嫌がられたり、友達作りをあきらめたりすることにつながりることもあります。

つまり、自分を客観視するためにも、周りのサポートが必要なのです。

発達障害の子の友達作りのために親子でできる11の方法

![]()

幼稚園・小学生・中学生・高校生まで幅広い年齢のお子さんを対象とした内容です。お子さんの年齢に合わせて取り入れてみてください。

ただし、繰り返すとおり、お子さんのことを親御さんやご家庭だけで抱え込まないことが大切です。

これからご紹介する方法も、学校の先生や、発達障害のサポート団体などに相談しながら実施することで、より効果的・具体的に実践できるでしょう。

また、親御さんでは見つけづらい他のよい方法が見つかることもあります(相談先は後でご紹介します)。

方法①子どもの特徴と「ズレ」を理解する

発達障害に関連して、お子さんの「特徴」を理解しましょう。

特徴の例

- どんな特性があるのか

- 何が苦手で何が得意なのか

- 何かを伝える際、どんな言い方だと伝わりやすいのか

このように、お子さんの特性や苦手なこと・得意なことがわかると、「友達作りに活かせること」と「無理をしてもできないこと」が見えてきます。

これを親御さんはもちろん、お子さん自身が知ることで、お子さんの友達作りにつながっていきます。

特徴がわかったら、それがどのような「会話のズレ」に繋がっているかを考えましょう(次項で説明します)。

方法②会話のズレをなくす

話題や言葉遣い、話の流れなどによる、会話のズレをなくす練習に取り組んでみてください。

発達障害の子どもは、自分の興味のあることを、自分のペースで一方的に話す傾向があります。

親子や家庭で雑談しながら、次のような会話のトレーニングをしてみましょう。

トレーニングの例

- 共通の話題や相手の好きなことを話す練習をする(相手の嫌なことや病気、失敗などは話題にしない練習をする)

- 「今は、何の話をしているかわかる?」と話の流れを意識する練習をする。流れがつかめていなければ説明する

- 一方的に話すのではなく、話の途中で「相手のしぐさ、態度、表情」を確認する練習をする

- 年齢や場に応じた言葉づかいを練習する

方法③「いいお友達」を一人作る

一人、お子さんの「いいお友達」を作ることを心がけましょう。

「いいお友達」とは、自然な人づき合いの中でできることもありますが、学校や習い事の先生・保護者会などへの相談もできます。

なお、はじめから「クラスのみんなと仲のいい友達になろう」という大きな目標を立てると、挫折しやすいです。

まずは話が合う友達と、一対一の付き合いを深めていきましょう。

また、「いいお友達」とは、発達障害の子の面倒を見てくれる「都合のいいお友達」ではありません。

一方的に助けてもらうのではなく、「気が合い、一緒に行動できる友達」のことです。

例えばそのお友達が「成績の悪い子」だったりと、親御さんの理想どおりでなくても、親御さんがお友達に対してネガティブな感情を持たないことが大切です。

お子さんが一緒にいたいと思える友達には、その子なりの「いいところ」がきっとあります。

親御さん自身が、お子さんのお友達の「いいところ」を認めるように心掛けてください。

ただし一般論として、いじめ・非行・犯罪などに繋がりそうな人は除いた方がよいでしょう。

お子さんが中学生・高校生の場合、友人関係に親が口を出すべきではないと思うかもしれませんが、発達障害のお子さんにはサポートが必要です。

過干渉になり過ぎないことを意識した上で、適度にサポートしましょう。

方法④周囲に「質問する」「助けを求める」ことを学ぶ

困ったときに、周囲の人たちに質問したり助けを求めたりすることを練習するのも大切です。

練習をすることで、学校などでも「適切な言動」ができるようになり、友達もできやすくなります。

発達障害の子どもは、往々にして集団の中で適切な行動が取れないことが多いです。先生の指示が理解できない場合もあります。

そのようなときに、友達や先生などに助けを求められればいいですが、発達障害の子どもは助けを求めることも苦手です。

「話すのが苦手」「失敗を隠したい」「そもそも助けを求めると言った発想がない」など様々な理由で、友達に質問したり先生に助けを求めたりすることをしないのです。

![]()

![]()

逆に、「友達から助けを求められたときの対応」も練習することをオススメします。

練習の例

- 「わからないことは先生に聞く」「困ったら友達に助けを求める」ことを家庭で伝えておく

- 「こういった場面は苦手だから友達に助けてもらう」など、苦手なことを確認しておく

- スーパーやコンビニの店員さんに質問をして、「人に質問する練習」をする

- 助けてもらったら、「ありがとう」を言う練習をする

- 友達に助けを求められたときの対応も練習する

方法⑤ルールやマナーを学ぶ

お子さんに、ルールやマナーを教ることも、友達を作るためには大切です。

発達障害の特徴の一つに、「遊び」「学校」「社会」のルールを理解しづらいことがあります。

他の子どもが成長とともに自然と身につけるルールやマナーを、他人を見て学ぶのが苦手な発達障害のお子さんは、理解しづらいのです。

お子さんが、親御さんにとっての「当たり前のこと」を理解していなくても、叱ったり呆れたりせず、基本から教えるように心掛けてください。

ルールやマナーの練習例

- 「順番を守る」「当番など役割は果たす」など、集団でのルールを教える

- 学校や遊びでの様子を聞き、子どもが誤解しているルールがあれば説明する

- 「暗黙のルール」などは理解できないことが多いので、具体的に教える

- 家庭で、日頃からお手伝いを頼む(お手伝いに慣れていれば、給食当番、掃除当番などで戸惑うことが減る)

- 映画館、電車、レストランなど、家族で様々なところに出かけて、その場でルールやマナーを伝える

- 叱らず、何度でも根気強く丁寧に教える

こういったルールを理解できるようになると、友達が離れていくことも減っていくでしょう。

方法⑥SNSの使い方を学ぶ

現代の子どもたちの多くが使うSNSの使い方を学ぶことも必要です(Line、Twitter、Instagram、TikTokなど)。

小学生の場合、利用者は比較的少ないかもしれませんが、中学生くらいになると携帯電話を持ち、SNSを利用する子が増えます。

発達障害の特徴は、SNSで友達ともトラブルが起きやすいことです。

逆に言うと、SNSを適切に使えれば、友達と良好な関係を築きやすくなります(SNSを通じて友達ができることもあるかもしれません)。

「ルールを理解するのに時間がかかる」のはSNSについても同じです。

いきなり使用を許可するのではなく、親子で時間を掛けながら、SNSの使い方を勉強しましょう。

準備の例

- トラブルの例を伝え、安易に人名・地名・学校名などを書かないことを具体的に教える

- 最初は発言を控え、SNSの情報に触れることでSNSに慣れる

- 率直な意見や衝動的な発言がトラブルになりやすいことを伝える

- 炎上など、SNSで起こるトラブルを親子で知る

- 「SNSで悪口を言われても感情的に返信せず、まずは親に相談する(ノートに書いて心を落ち着ける)」などと約束する

方法⑦身だしなみに気をつける

身だしなみに気をつけるようにしましょう。

発達障害のお子さんは、服装や髪形に無頓着だったり、身だしなみが整わなかったりすることがあります。

「まだ子どもだから、清潔にさえしていれば、それ以上気を使う必要はない」と考える本人や親御さんもいるでしょうし、その考えを否定するわけではありません。

しかし「友達を作ってほしい(作りたい)」のであれば、一般論として、ある程度は気を使った方がいいでしょう。

特に中学生以降になると、身だしなみ気を配る子が増えてくるため、差が目立ってくるからです。

お子さんが中学生以上の場合でも、必要であれば親御さんが積極的にサポートしましょう。

身だしなみフォローの例

- 身だしなみの基本を教える(髪を整える、歯を磨く、ボタンを止める、靴ひもを結ぶ、上下の組み合わせを確認するなど)

- トイレの後に服装が乱れやすいことを伝える

- 美容師さんやアパレル店員さんなどに、「年齢や体型に合う髪型・服装」についてアドバイスをもらう

- ファッション誌や通販サイトなどを参考に、お子さんの好みとTPOに合う服や組み合わせを探す

- 健康のためにも、肥満に注意する(もちろん、過剰なダイエットは禁物です)

お子さんの過ごしている環境が、「おしゃれ」が高評価に繋がりやすいなら、上記チェックを行いつつ「思いっきりおしゃれにする」方法もあります。

そうすると、本人に自信がつき、友達もできやすくなるでしょう(おしゃれが高評価につながらない環境でしたら、あえてオススメはしません)。

方法⑧約束を守る練習をする

お子さんが友達との約束を守れるように、親御さんがサポートしましょう。

発達障害の子どもの中には、約束を守るのが苦手な子もいます。

約束の練習の例

- 小学生までなら、友達との約束を報告してもらい、親も約束を控えておく

- 無理な予定やスケジュールは最初から組まないように、親子で話し合う

- 友達との約束は、メモなどをして形に残すようにする

- 約束を忘れたりメモをなくしたりしたら、友達に確認することを教える

方法⑨非行に走らないように気を配る

一般論として、「よい友達」を作るためには、お子さんが非行に走らないような気配りも重要です。

友達を作る中で、いわゆる「不良」の人たちと友達になる可能性がまったくないとは言い切れません。

特に、ASDの子は相手の悪意を読みとることが苦手なために、ADHDの子はその衝動性のために、不良の人たちと一緒に非行に走ることがあるのです。

不良の人たちを差別するわけではありませんが、違法行為や反社会的行動は、もちろんしない方がよいでしょう。

発達障害の子にはあいまいな表現は通じにくいため、「万引きはしない」「腹が立っても暴力はふるわない」「運転は免許取得までしない」などと、具体的に伝えることを心掛けてください。

(余談ですが、不良の人たちにも、社会的なサポートが広がっていくといいなと思います。)

方法⑩自己肯定感を育てる

お子さんの自己肯定感を育てましょう。

発達障害の子どもは、みんなと同じようにできず、友達から疎まれたり嫌われたりする経験が多いため、自信を失いがちです。

自己肯定感がなくては友達はできづらくなりますし、何よりお子さんの苦しさや生きづらさに繋がります。

親御さんを不安にさせるわけではありませんが、自己肯定感の低さは不登校・引きこもり・うつ病などにつながることもあるのです。

お子さんの自己肯定感を育むためには、「できなかったことを叱る」のではなく、「できたことを褒める」ように心掛けてください。

「できたこと」には、積極的な行動だけではなく、「我慢して衝動を抑えたこと」も含みます。

つい叱ったときには、後から「叱ってごめんね。だけど、あなたが大好きだよ」などと伝えるようにしましょう。

学校に友達がいなかったり、失敗が多くて居場所がなかったりするお子さんを、家庭では温かく包みこみ、褒めて自信をつけることが大切です。

何よりも親御さんがお子さんのことを信じて、長所を伸ばせるよう意識してみてください。

方法⑪「変わっているけど、いい奴」を目指す

発達障害のお子さんに限ったことではありませんが、無理に「みんなと同じ」でいる必要はありません。

「特性もありながら、友達とうまくやっていく」ことが大切なのです。

他者を尊重しながら、特性をうまく活かしたりして「いい人付き合い」ができると、「ちょっと変わってるけど、いい奴だな」と、周りの友達から認められやすくなります。

「みんなと違う特性」が「個性的な魅力」となれば、友達も作りやすくなるのです。

そのため、「他者を尊重すること」「困っているときは助け合うこと」の大切さを、日頃から伝えていきましょう。

ただし現実問題として、女の子の場合は、男の子とは違った細やかなサポートが必要になる場合があります。

男の子と比べると、女の子は「身だしなみや会話は変だけど、いい奴なんだ」ではすまないこともあるのです(男の子なら絶対に大丈夫というわけでもなく、比較の話です)。

社会の中に、「女の子は、可愛く、清潔で、きちんとしていてほしい」という暗黙の期待があるからかもしれません。

また、女の子の友達関係は、男の子よりも、微妙で複雑な人間関係によって成り立っているということもあるでしょう。

「女の子は○○であるべきだ」などとは言いませんし、男女差別をするつもりも一切ありません。

ですが、そうした現実がある中で、「自分だけがみんなと同じにできない女の子」が自信を失いがちであるなら、より丁寧なサポートがお子さんには必要でしょう。

「女の子ならではのサポート方法」については、後述する相談先などに聞いてみてください。具体的な方法を教えてもらうことができます

キズキの事例による、発達障害の子どもの友達の作り方

![]()

「発達障害の子どもが友達を作ることはできる」という安心材料にしていただいた上で、実際のあなたのお子さんに向いた方法は、後述するサポート団体に相談してみてください。

私たちキズキでも、授業を通じて発達障害の子のコミュニケーションを練習することができますので、気になる場合はお気軽にご連絡ください。

例①自分の話が止まらなかった子(男子小学生)

- 自分では「話が止まっていないこと」に自覚がなく、友達ができなかった。

- 自分が話し出すタイミングでタイマーをONにして、一定の時間が経ったらアラームが鳴るように設定。

- 「アラームが鳴ったら、今度は相手の話をじっくり聞く時間にする」というルールで会話を行うようにした。

例②自分の発言の受け止められ方を理解していなかった子(男子中学生)

- 曖昧な言葉のニュアンス・理解が難しく、また、感情的・過激な発言を悪気なく多用して友達ができなかった。

- よく使う言葉や新しく知った言葉について、「マイナス・ネガティブなイメージの言葉」「プラス・ポジティブなイメージの言葉」の2種類に分けて、マイナス言葉は友達にも自分にも使わないルールにした。

例③他者との身体的な距離が近すぎた子(男子高校生)

- 男女問わず相手との身体的な距離感がつかめず、ボディタッチが多かったため、友達が離れていっていた。

- 異性の友達と接するときは「触れない」を、同性の場合は「基本的には腕一本分の距離を保つ」などのルールを作った。

例④趣味の共有相手がいなかった子(男子中高生、女子中高生)

- 趣味・興味の対象が「一般的な中学生や高校生」の間ではメジャーなことではないため、学校(クラス・部活)に話が合う人がおらず、友達ができなかった。

- 学校ではなく、フリースクールや放課後等デイサービスなどの外部の居場所を利用することで、同じ趣味・興味を持ち、楽しく話せる友達と出会うことができた。

発達障害の相談先

![]()

サポートを通じて、お子さんが「自分のこと」を理解し自信がつき、友達を作りやすくなるでしょう。

また、親御さんにとっても、専門的なサポートがあることで、友達作りに限らず、お子さんへの対応法がより具体的にわかるようになります。

発達障害の相談先の例は、次のとおりです(地域によって名称が異なることもあります)。

- 発達障害の専門家がいる医療機関(小児神経科、児童精神科、発達外来など。近くにない場合や、精神科に抵抗がある場合には、かかりつけの小児科医に相談しましょう)

- 学校のスクールカウンセラー

- 発達障害者支援センター

- 保健センター

- 子育て支援センター

- 児童相談センター

- 発達障害の「親の会」(親の会は全国にあります)

- 発達障害のサポートを行う家庭教師・塾・フリースクールなど(キズキもその一つです)

![]()

そんな場合は、まずは、お子さんの担任の先生や学校に相談してみましょう。

また、公的な相談窓口については、市区町村役所の総合窓口・子育て担当課・障害福祉担当課などがあります。

私たちキズキでも、授業を通じてコミュニケーションの方法などを一緒に考えていくことができます。

友達ができないことは、「悪いこと」ではありません

![]()

![]()

①友達ができるかどうかは、運の要素も大きい

子どもの行動範囲には制限があるため、「日常的に会える、仲のいい友達」ができるかどうかは、運の要素がかなり大きいです。

発達障害があれば、なおさらでしょう。

ですから、「今の環境で友達ができない」ことが、悪いことではないのです。

また、友達ができないからといって、お子さんが「悪い」「劣っている」わけでもありません。

「子どもに友達ができて、楽しく(学校)生活を送ってもらいたい」という気持ちは、とてもよくわかります。

友達がほしいお子さんへの親御さんのサポートは、お子さんにとって大きな力や勇気になると思います。

ただし、それはそれとして、また発達障害の特性を別にしても、「周囲の環境などから、今はどうしても友達ができない(できにくい)ことはある」ということを覚えておくと、気が楽になるでしょう。

②社会性などが身につくうちに、友達ができることもある

友達ができないと、お子さんも親御さんも寂しい思いをするかもしれません。

ですが、それは「これまで」の話であり、「これから」どうなるかは誰にもわかりません。

ご紹介したサポート団体とこれからも継続的に話をして、学校以外にも習い事などの「居場所」で過ごすことで、お子さんには社会性が身につけられます。

また、知識・趣味・興味の幅も、増えたり深まったりしていくでしょう。

前項に関連して、年齢とともに行動範囲も広がっていきます。

こうした「成長」を重ねることで、いずれきっとお子さんと気が合う友達が見つかります。

その時に備えて、お子さんのことを親御さんだけ(ご家庭だけ)で抱え込まず、サポート団体の継続的な利用を続けてください。

③学校などの「枠」に当てはまらない個性もある

補足として、「創造的な人は、子ども時代に集団に馴染めないことが多い」という話もあります。

心理学者の河合隼雄さんの著書『子どもと悪』(岩波現代文庫)では、10名の著名人に、子ども時代についてインタビューしています。

河合氏は、こう書いています。

「明るく、友達と仲良く」ということは、もちろんいいことである。(インタビューをした)大庭みな子さん(小説家)や司修さん(絵本作家)に、親や教師が「明るく、友人とよくつき合う」ことを強制していたら、おそらく、この人たちが現在行っているような創造活動は生まれなかったのではないか。

明るく友達の多い人はタレントには向くだろうが、創造性とは縁が薄いのではないだろうか

もちろん、創造性と友達の有無は関係のないこともありますし、本にもその旨が記されています。

ここで言いたいのは、「子どもに友達ができないことは悪いことではなく、学校や普通といった枠にはまらない『個性』」だということです。

親御さんは、友達ができないこともお子さんの「個性」として受け入れて、長所やよいところを伸ばせるように意識してみてください

友達ができず、学校に馴染めないお子さんを「駄目な子だ」「情けない」「お父さん・お母さんは人気者だったのに」などとは決して思わず、お子さんを信じましょう。

まとめ

発達障害の子どもの友達作りについてお伝えしてきました。

発達障害の子どもも、適切なサポートを受ければ、少しずつ友達を作っていけます。

サポート団体への相談を前提としながら、お子さんの気持ちを受け入れつつ、ご家庭でもトレーニングを行ってみてください。

この記事が、お子さんと親御さんのお役に立ったなら幸いです。

さて、私たち、キズキは、発達障害、不登校、学校が苦手なお子さんのための塾&家庭教師です。

13年間で3,000名以上のお子さん・親御さんをサポートしてまいりました。

不登校のお子さんの勉強・生活・コミュニケーションなどについての無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。

授業を通じて、友達作りにつながるコミュニケーション方法などを学ぶことも可能です。

少しでも気になる方は、お気軽にご連絡ください。

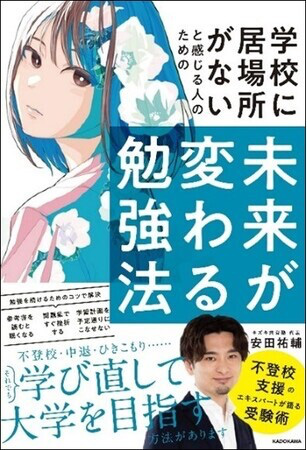

監修:安田祐輔

やすだ・ゆうすけ。発達障害(ASD/ADHD)によるいじめ、転校、一家離散などを経て、不登校・偏差値30から学び直して20歳で国際基督教大学(ICU)入学。卒業後は新卒で総合商社へ入社するも、発達障害の特性も関連して、うつ病になり退職。その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。経歴や年齢を問わず、「もう一度勉強したい人」のために、完全個別指導を行う。また、不登校の子どものための家庭教師「キズキ家学」、発達障害やうつ病の方々のための「キズキビジネスカレッジ」も運営。

【新著紹介】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法』

(2022年9月、KADOKAWA)

Amazon

KADOKAWA公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)

【著書など(一部)】

『暗闇でも走る(講談社)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』)

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

共同監修:半村進

はんむら・すすむ。1982年、茨城県生まれ。東京大学文学部卒。

小学校時代から転校を繰り返し、運動ができないこと、アトピー性皮膚炎、独特の体形などから、いじめの対象になったり、学校に行きづらくなっていたことも。大学に入学してようやく安心できるかと思ったが、病気やメンタルの不調もあり、5年半ほど引きこもり生活を送る。30歳で「初めてのアルバイト」としてキズキ共育塾の講師となり、英語・世界史・国語などを担当。現在はキズキの社員として、不登校・引きこもり・中退・発達障害・社会人などの学び直し・進路・生活改善などについて、総計1,000名以上からの相談を実施。