引きこもりと病気の関係性|親が子どもにできる対応・相談先も紹介

こんにちは。引きこもりの方の学び直しを完全個別指導塾や家庭教師で応援するキズキの清水優希です。私には、引きこもりの経験があります。

この記事を読んでいるあなたは、次のように悩みを抱えているのではないでしょうか?

- 子どもの引きこもりには、何か病気が関係しているのかも…

- 引きこもりの子どもが毎日すごくつらそうだけど、これって病気?

そうしたお悩みを受けて、このコラムでは『引きこもりと病気』をテーマに、次のことをお伝えします。

この記事を読んでわかること

- 厚生労働省による引きこもりの定義

- 引きこもりと病気の関係

- 親御さんにできること

この記事が、親御さんとお子さんが、次の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

目次

引きこもりの定義

厚生労働省では、「引きこもり」を、次のように定義しています。

様々な要因の結果として社会的参加を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態を指す現象概念である

つまり、引きこもりそのものは「状態」や「現象概念」であり、「病気」ではないのです。

また、引きこもりというと「ずっと部屋に閉じこもっている」イメージが強いかもしれません。

しかし、平成22年に内閣府が行った「若者の意識に関する調査(引きこもりに関する実態調査)」によると、次のようなことが指摘されているのです。

「ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける」「自室からは出るが、家からは出ない」「自室からほとんど出ない」に該当した者(「狭義の引きこもり」)が23.6万人

「ふだんは家にいるが,自分の趣味に関する用事の時だけ外出する」(「準引きこもり」)が46.0万人

「狭義の引きこもり」と「準引きこもり」を合わせた広義の引きこもりは69.6万人と推計される。

このように、一口に「引きこもり」と言っても、個人によって行動に大きな幅があることがわかります。

つまり、引きこもりとは単一の「病気」や「障害」ではなく、様々な要因が背景となってグラデーションで生じる状態なのです。

引きこもりの状態に悩むあなたのための塾&家庭教師【キズキ】相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

詳しく見る引きこもりのきっかけ

先述した通り、引きこもりは病気ではありません。

では、なぜ人は引きこもりになるのでしょうか。

きっかけや理由、原因は、一人ひとり違います。

身体的なことや精神的なこと、社会的なことなど、様々な要因が重なり絡み合っているのです。

つまり、誰もが引きこもりになる可能性があるとも言えます。

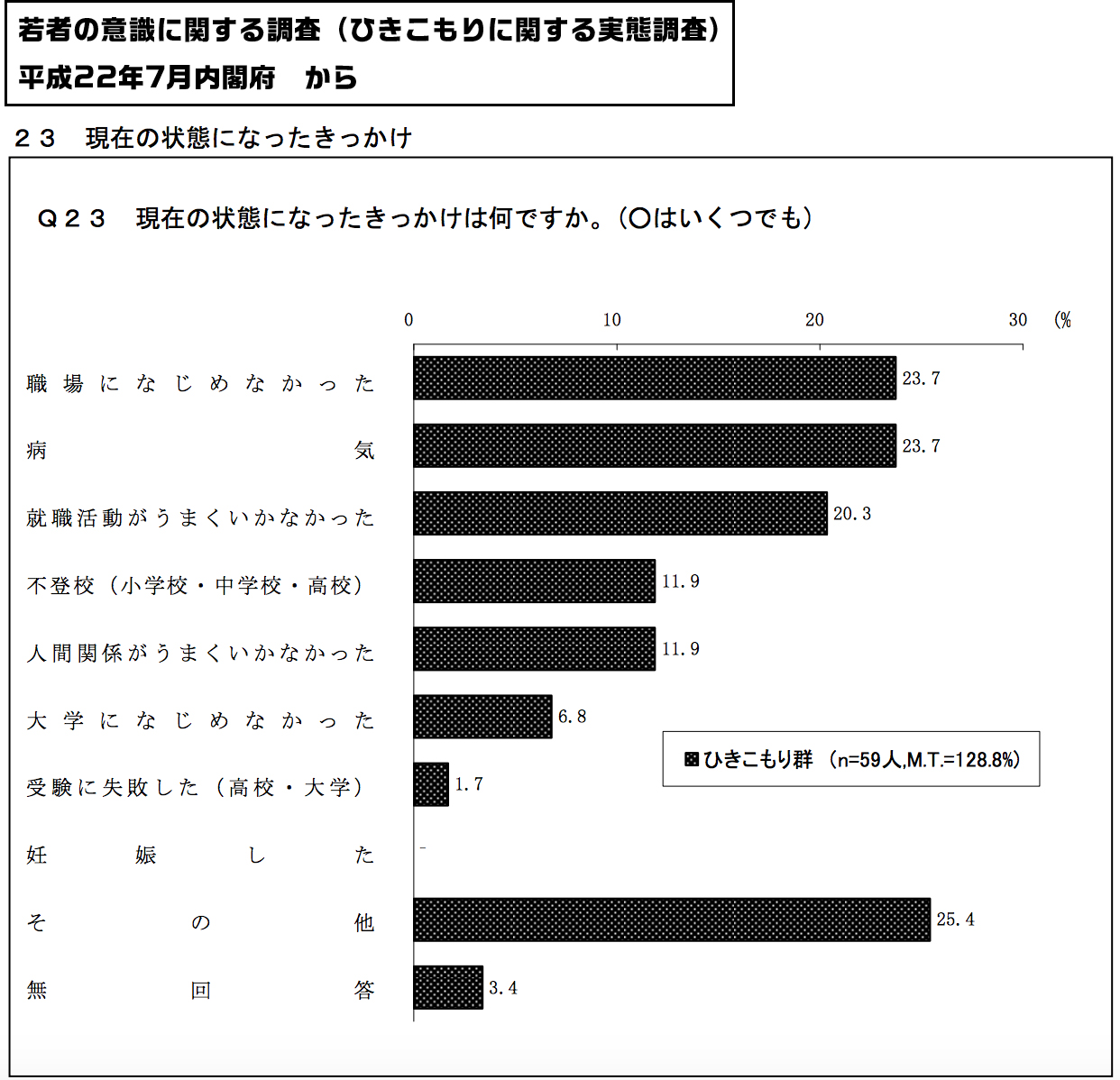

次のグラフは、先述の「若者の意識に関する調査(引きこもりに関する実態調査)」が、引きこもりになったきっかけをまとめたものです。

このグラフからは、引きこもりのきっかけは「職場に馴染めなかった」「人間関係がうまくいかなかった」などの「挫折体験」が多いことがわかります。

また、「病気」も上位にあります。

病気によって、日常生活をうまく過ごせなくなったり、学校や職場に通えなくなったりしたことも、一種の「挫折体験」と言えるでしょう(「病気と引きこもり」については後に詳述します)。

私たちは、日々自分と他人の相互関係が複雑に絡み合う中で、相手や状況に合わせて行動し、様々なバランスを取りながら生きています。

しかし、挫折を経験をすることで自信をなくしたり、気分が落ち込んだりします。

すると、自分と他人との相互関係のバランスを保つことが難しくなり、精神的な負担が増加します。

そして、周囲との関係性を保てなくなると「引きこもり」になるのです。

言い換えれば、引きこもりは「周囲との相互関係が断絶されている状態」なのです。

引きこもりから「次の一歩」に進むためには、まずは心のバランスを整えること、必要に応じて体を健康にすること、そして周囲との関係を再構築することが必要になります。

引きこもりと病気の関係性

ここまで、「引きこもりそのものは病気ではない」ということをお伝えしてきました。

しかし、引きこもりと病気が関係することはあります。

内閣府が発表した「引きこもり支援者読本」(以下、「同書」)を参考にしながら、引きこもりと病気の関係を解説します。

①精神疾患・発達障害などの病気が、引きこもりに繋がった

もともとの精神疾患や発達障害が、引きこもりにつながることがあります。

引きこもりそのものは病気ではありませんが、「病気の結果、引きこもりになった」ということです。

同書では、主とする症状が引きこもりとなりうる病気や障害がいくつか挙げられています。

例えば統合失調症です。

統合失調症とは

- 思考、行動、感情を一つの目的に沿ってまとめていく能力(=統合する能力)が長期間に渡って低下し、幻覚、幻聴、妄想などを生じたり、ひどくまとまりのない行動が見られたりする病態のこと

こうした病気の症状が、引きこもりの一因になります。

統合失調症は、投薬治療で症状を改善できます。一方で、適切な治療が行われず放置された場合は、さらに病状が悪化したり、長期化したりします。

それに伴い、引きこもりの期間も長期化することがあるのです。

引きこもりにつながる病気の例としては、ほかに強迫性障害やうつ病、社会(社交)不安障害、パニック障害なども挙げられています。

また、発達障害も引きこもりの一因となることがあります。

発達障害の特性が理解されない環境にいると、精神的に追い込まれ、引きこもりになるのです。

精神疾患や発達障害が原因の引きこもりの場合は、適切な診断と対応(治療など)によって、次の一歩に進めるようになります。

②引きこもりになったことで、二次的に病気を発症した

引きこもりそのものは病気ではありませんが、引きこもりになることで病気を発症することがあるのです。

前述のとおり、引きこもっている人は心のバランスが不安定な傾向があります。

自宅や自室に引きこもるようになると、孤立し社会や人との繋がりを失うことで、精神的な負担が増幅します。

また、「引きこもりを抜け出したいけど、どうすればいいのかわからない」と悩むうちに、ネガティブな思考になりやすくなります。。

そして、次のように考えるようになり、どんどんつらく、苦痛を抱えていくようになるのです。

- 誰かに相談したいけど、世間からの目が怖い

- 私はどうしてこんなにダメなんだろう

- もう何をやっても無駄だ

このような苦痛やストレスに心が耐えきれなくなり、うつ病などの精神疾患に繋がることがあるのです。

このような状態になると、引きこもりが長期化しやすく、また長期化すればするほど社会復帰が難しくなります。

このケースでもまた、病気や症状に合わせて適切な治療をいち早く行うことが、引きこもりの長期化を避け、社会に復帰する第一歩となります。

病気が関係しない引きこもりで親できること

ここまで、病気が関係する引きこもりについて解説してきました。

せっかくの機会ですので、「病気が関係しない引きこもり」に関しても、親御さんがお子さんにできることをお伝えします。

引きこもりになって不安や悩みを抱えていると、病気にまではならないまでも、自分でもどうしたらいいのかわからず、身動きが取れなくなることがあります。

次のような対人関係の悩みや将来への不安によって、再び外に出ることが苦痛になるのです。

- 引きこもりを抜け出したいけど、家族とのやりとりがつらいから、部屋から出たくないな…

- もう一度学校に行きたいけど、友達の目が怖くて行けないな…

- 経歴に空白ができたから、将来が不安。もうダメかもしれない…

お子さんがこのような状態・気持ちの場合は、次のような行動や考え方を心掛けてみてください。

- 親御さんがお子さんにとって一番安心できる存在になる

- お子さんにとって家庭を安心できる場所にする

このような心掛けによって、お子さんは社会との繋がり方や人間関係の築き方を改めて学べます。

また、、引きこもりから前に進む途中で人間関係で迷ったときに、安心できる人や場所があることは、心強い支えになるのです。

親御さんとしては、お子さんの将来を案じて、引きこもりの状態をもどかしく感じるしれません。そうしたお気持ちは、お子さんのことを思ってのことだと思います。

しかし、お子さん自身が最も不安を抱えています。

お子さんは、自分自身の将来を考え、「なんとかしたい」と思っています。

そんなお子さんにとって、親御さんの心配やもどかしさは、ときにプレッシャーになることがあるのです。

また、引きこもりの人は、社会との接点が少なく視野が狭くなり、「一度引きこもってしまったからもうやり直せない」と将来に対して悲観的になることもあります。

お子さんの「今」に寄り添い、長い目で一緒に将来を考えるように心掛けてみてください。

病気の関係の有無に関わらず、引きこもりの専門機関に相談を

引きこもりが病気・障害と関係する場合は、適切な治療(など)を受けることが、引きこもりから次の一歩に進む鍵となります。

また、病気が関係しない引きこもりの場合でも、引きこもり支援を行う専門機関の支援が必要です。

つまり、病気が関係するかどうかに関わらず、親御さんだけでなんとかしようとせずに、適切な専門家のサポートを利用することが重要なのです。

そもそも、お子さんが病気かどうかは親御さんでは判断できませんし、何が「適切な対応」なのかもわからないことが多いでしょう。

言い換えれば、親御さんだけで全てを抱え込む必要はないのです。

引きこもりのお子さんについて、「他人に相談するのは恥ずかしい」「家族が責任を取って面倒を見るのが当然だ」などと思っていませんか?

そんなことはありません。専門家を頼った方が、お子さんにとってベストな治療や支援を受けられます。

相談機関としては、次のような例があります。

- メンタルクリニック

- 各自治体の引きこもり支援部署

- 保健所

- 教育センター

- カウンセラー(カウンセリングは様々な人や団体が行っていますが、一般論としては、臨床心理士または公認心理師のカウンセリングであれば信頼できます)

- NPOなどの民間団体(私たちキズキでも、特に「引きこもりと学び直し」の無料相談を行っています。個別指導塾・キズキ共育塾はこちら / 家庭教師・キズキ家学はこちら)。

公的な支援は、上記以外のものもあると思います。気になる方は、お住まいの自治体の役所にぜひ問い合わせてみてください。

親は親で、生活を楽しむことが大切です

これまで、「親御さんにできる、引きこもりのお子さんへのサポート」をお伝えしました。

親御さんのサポートはお子さんにとって大きな力となります。

ですが、それはそれとして、親御さんは、親御さん自身も大切にして、自分の時間を楽しむことも大切です。

親御さんは、引きこもりのお子さんのために常に尽力していらっしゃるのではないかと思います。

お子さんにとって、それは非常にありがたいことですが、同時にプレッシャーにもなることもあります。

親御さんにとっても、お子さんのこと「だけ」に注力していると、行き詰ることもあるでしょう。

引きこもりのお子さんにとって一番身近な親御さんが毎日楽しそうにしていることは、お子さんにとって非常にいい影響があります。

ぜひ一度、親御さんご自身にも気持ちを向けていただければと思います。

まとめ:引きこもりと病気は密接に関係していることがあります

引きこもりそのものは、病気ではありません。

しかし、次のように引きこもりと病気が密接に関係していることはあります。

- ①もともとあった精神疾患や病気、発達障害が、引きこもりに繋がった

- ②引きこもりになったことで、二次的に病気を発症した

これまでにお伝えしてきたように、「引きこもりサポートの専門家」を利用しつつ、親御さんはご自身の生活を楽しみながら、お子さんと接してみてください。

そうすることで、お子さんも親御さんも、きっと「次の一歩」に進めます。

監修:安田祐輔

やすだ・ゆうすけ。発達障害(ASD/ADHD)によるいじめ、転校、一家離散などを経て、不登校・偏差値30から学び直して20歳で国際基督教大学(ICU)入学。卒業後は新卒で総合商社へ入社するも、発達障害の特性も関連して、うつ病になり退職。その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。経歴や年齢を問わず、「もう一度勉強したい人」のために、完全個別指導を行う。また、不登校の子どものための家庭教師「キズキ家学」、発達障害やうつ病の方々のための「キズキビジネスカレッジ」も運営。

【新著紹介】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法』

(2022年9月、KADOKAWA)

Amazon

KADOKAWA公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)

【著書など(一部)】

『暗闇でも走る(講談社)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』)

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

共同監修:半村進

はんむら・すすむ。1982年、茨城県生まれ。東京大学文学部卒。

小学校時代から転校を繰り返し、運動ができないこと、アトピー性皮膚炎、独特の体形などから、いじめの対象になったり、学校に行きづらくなっていたことも。大学に入学してようやく安心できるかと思ったが、病気やメンタルの不調もあり、5年半ほど引きこもり生活を送る。30歳で「初めてのアルバイト」としてキズキ共育塾の講師となり、英語・世界史・国語などを担当。現在はキズキの社員として、不登校・引きこもり・中退・発達障害・社会人などの学び直し・進路・生活改善などについて、総計1,000名以上からの相談を実施。