担任の先生への発達障害の伝え方 合理的配慮をお願いする方法も解説

![]()

![]()

発達障害がある子どもの中には、学校での特別な配慮が必要な子どももいます。

しかし、「配慮してもらいたいけど、担任の先生への伝え方がわからない…」と悩む親御さんは少なくありません。

例えば、発達障害のことを担任の先生を含め周りの人に伝えたくなかったり、確定診断のないグレーゾーンのために配慮をお願いしづらかったりすることもあるはずです。

この記事では、担任の先生への発達障害の伝え方、合理的配慮をお願いする方法、学校外の発達障害に関する相談先を解説します。

この記事を読むことで、担任の先生に子どもの発達障害のことを伝える方法、配慮をお願いする方法が分かるとともに、長期的には発達障害のあるお子さんと親御さんの「生きやすさ」にも繋がっていくはずです。

![]()

目次

発達障害の子どもへの「合理的配慮」とは?

![]()

学校における「合理的配慮」とは、「障害のある子どもが障害のない子どもと同じような教育を受けるために学校が必要に応じた変更や調整を行うこと」を意味する言葉です。

2016年に施行された「障害者差別解消法」で、行政・企業・学校などに対して、障害のある方に可能な限り合理的配慮を行うことが求められるようになりました。

つまり、発達障害の特性があるお子さんは、合理的配慮の対象になるのです。

ただし、「学校側に経済的、体制的に無理のない範囲での変更や調整」とされています。(参考:文部科学省「3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備」)

学校での合理的配慮には、具体的に次のようなものがあります。(参考:内閣府※PDF「障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】」)

合理的配慮の例

- 読み書きに時間のかかる児童には、デジカメ、スマートフォン、タブレット型端末などで黒板を撮影できるようにする

- 教員の話を聞いて想像することが難しい児童には、図・絵・実物などを見せて理解を促す

- パニックを起こす可能性があるので、授業中に当てないでほしい。また、他の子どもにそのことを知られたくない

→教員同士が情報共有し、指名しないようにする - 周囲の騒音が気になって気が散りやすい子には、仕切りを用意したり、静かな別室で課題に取り組めるようにする

どのような合理的配慮をお願いできるかは、まず担任の先生に相談しましょう(相談できる学校外の医療機関・支援機関は、後ほど詳しく紹介します)。

そして、「具体的にどのような合理的配慮が必要か」は、お子さんに関わる様々な人がチームとなって検討します。

関わる人の例

- 親

- 担任・校長など学校の先生

- 教育コーディネーター

- スクールカウンセラー

- 医師

- 公的なサポート団体・フリースクールなど民間のサポート団体

学校に合理的配慮をお願いする際は、医師の診断書や専門家の報告書が必要でない場合もあります。

![]()

発達に特性があるお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

担任の先生への発達障害・合理的配慮の伝え方

![]()

ここからは、担任の先生に子どもの発達障害をどのように伝えたらよいかを解説します。

親御さんだけで「何を、どのように相談するべきか」を考える必要はありません。

後ほどご紹介する学校以外の相談先を上手に利用すれば、担任の先生への伝え方や伝える内容も具体的にわかってきます。

準備①「学校で配慮してほしいこと」を明確にする

まずは準備として、「学校や担任の先生にどのような配慮を求めるのか」を具体的に決めます。

発達障害による特性は子ども1人ひとり違います。そのため、具体的な依頼がないと、学校や担任の先生も何をどう配慮すればいいか判断しづらいのです。

また、学校や担任の先生による配慮ではなく、「家庭による配慮」の方が適切な場合もあります。

家庭での配慮が適切な例

- 服のタグの感覚が気になって授業に集中できないので、服のタグを切っておく

学校による配慮が適切な例

- ある科目の勉強をサポートしてもらいたい

- 友だちの輪に入りづらいから、一人ぼっちでいないか気を配ってもらいたい

上記はわかりやすい例ですが、「何を家庭で、何を学校で配慮すべきか」は、わかりづらいこともあります。

参考として、発達障害のお子さんが学校による配慮で過ごしやすくなった例を紹介している書籍、『発達障害のある子のサポートブック―保育・教育の現場から寄せられた学習困難・不適切行動へのすぐできる対応策2800』があります。

ただし、この本に掲載されている例はとても多いので、親御さんだけで読んで理解するのは難しいかもしれません。

担任の先生や医師、サポート団体などと一緒に読むことで理解が深まりやすくなるはずです。

お子さんが在籍している学校にスクールカウンセラーがいる場合は、そちらに相談するのもオススメです。

準備②医師の診断書・報告書などを用意する

すでに発達障害の診断が出ている場合は、診断書を用意します。

また、サポート団体やカウンセラーなどを利用している場合には、「(お子さんの様子や特性が記された)報告書」などがないかを探しみましょう。

(まだ)発達障害の診断が出ていないお子さんは、これから医師やサポート団体に相談してみるのもオススメです。

担任の先生に相談する際にそうした資料を渡すことで、専門的・客観的な知見による「必要な配慮」が伝わりやすくなります。

伝え方①子どもの「家の様子・できること」を伝える

担任の先生に、お子さんの「家での様子やできること」を伝えることも大切です。

家と学校での様子が違う子どもは少なくありません。

家での様子がわかれば、担任の先生もお子さんへの対応がしやすくなります。

伝える例

- 家では一人で過ごしている

- 妹と一対一なら楽しくおしゃべりできる

- 着替えに苦労はしない

- 順番を待つことはできる

担任の先生も、家での様子や「できること」がわかると、「じゃあ、〇〇の配慮が必要(不要)だな」と判断しやすくなるでしょう。

伝え方②サポートブックを作成して渡す

お子さんの様子や配慮してほしいことなどをまとめた「サポートブック」を作成して、担任の先生に渡すのもオススメです。

お子さんの発達の特性に関連して、特徴・関わり方・支援方法・これまでに利用したサポート団体などのことを親御さんが記入する冊子のこと(他の名称で呼ばれることもあります)。

サポートブック作成のメリット

- 相談する際に、伝えたいことの漏れがなくなる

- シートを見ながら話せるので、スムーズに相談できる

- 相談の時間が足りなくても、担任の先生が後から読める

- 相談内容を、担任の先生が他の先生やスクールカウンセラーなどと共有しやすくなる

- コピーすると、担任の先生以外にも同じ内容を簡単に伝えられる

お子さんの発達障害を担任やスクールカウンセラーなど、一部の先生以外に知らせたくない場合は、そのこともきちんと伝えることが大切です。

サポートブックは、都道府県や市区町村の窓口やウェブサイトで配布しています。お住いの地域の福祉課に問い合わせてみましょう(民間企業のものもあります)。

市区町村のサポートブックの例

他の地域にお住まいの方は、お住まいの市区町村にもサポートブックがあるか確認してみましょう。

お住いの自治体にサポートブックがない場合は、他の市区町村の使えそうなものを利用したり、民間企業のものを利用したりしても問題ありません。

伝え方③担任の先生への配慮を忘れず感謝も伝える

お子さんの発達障害について相談したり、合理的配慮をお願いしたりする際は、担任の先生への配慮や感謝を忘れてはいけません。

配慮すべき理由の1つとして、担任の先生は多忙だからです。

先生は、仕事をたくさん抱えています。

もちろん、あなたのお子さんへの配慮も仕事なの1つなので、しっかり対応する必要があります。もちろん、親は合理的配慮の相談・依頼を遠慮する必要はありません。

ただし、その上で、現実的に担任の先生が多忙であることは理解しておくことが大切です。

これまでお伝えした伝え方も、「お子さん・親御さんのため」であると同時に、「担任の先生のため」でもあるのです。

例えば、「サポートブックは、学校用の文章を書き慣れていない親が作成するよりも、親が伝えたことを担任の先生がまとめた方がわかりやすいのでは…?」と思うかもしれません。

ですが、多忙な先生に「緊急の仕事」や「優先度の高い仕事」があると、後回しになることが考えられます。

また、担任の先生が発達障害に詳しくない可能性もあります。

知識としては知っていても、「個別の子どもへの対応」の経験がないこともあるでしょう。

他のサポート団体も利用しながら、親にできることは親が行う(=担任の先生に配慮する)ことで、結果として、担任の先生がお子さんへの配慮のために使える時間が増えるのです。

そして、担任の先生に、お子さんへの対応や配慮への感謝を言葉で伝えることも心掛けみましょう。

「仕事なんだから感謝なんて伝えなくてもいい」と考える方もいるかもしれません。しかし一般的に、人間関係は感謝を伝えた方がうまくいきます。

伝え方④担任の先生が合わなければ別の人に相談する

残念ながら、全ての担任の先生が発達障害に理解があるとは限りません。

また、担任の先生が多忙な場合、あなたのお子さんのためにできることは限られる可能性があります。

そのため、何度も繰り返すとおり、担任の先生だけではなく、学校内外の医療機関・支援機関にも積極的に相談することが大切なのです。

また、担任の先生がお子さんに協力的な場合でも、他の先生やスタッフからのサポートを得ることも大切です(それぞれの専門的な知見からアドバイスをもらえます)。

学校内での相談相手の例

- 担任以外の先生

- 学年主任の先生

- 校長先生・教頭先生

- 養護教諭(保健室の先生)

- スクールカウンセラー

- 特別支援教育支援員

- 教育コーディネーター

発達障害や支援機関に関しては、担任の先生以上にスクールカウンセラーや養護教諭、教育コーディネーターの方が詳しいかもしれません。

また、他の先生やスクールカウンセラーなどから、学校全体に働きかけることで、担任の先生の対応が変わることもあるはずです。

ほかにも、スクールカウンセラーや養護教諭からは、学校外の医療機関・支援機関を紹介してもらうこともできるでしょう。

学校外の医療機関・支援機関は、次章で詳しく紹介します。

補足:「通級」での学習が適している場合もある

発達障害の診断がある場合、教育委員会の判断で、お子さんが「普通のクラス」ではなく「通級指導教室(通級)」での学習が適しているとアドバイスを受けることがあります。

障害(のグレーゾーン)の程度が軽い子どもが、通常学級に在籍したまま個別的な指導を受けられる学級のこと。普段は教室で他のクラスメイトと一緒に授業を受けながら、必要に応じて週1~2日、1~8時間程度、通級指導教室に移動し特性や困難に配慮した特別な指導を受けられます。

例えば、音楽や体育は「普通のクラス」でみんなと受け、算数や国語は「通級」で勉強する、といったことができます。

通級指導教室に通うことで、早期にソーシャルスキル(適切な対人関係能力)や適切な学習習慣を身につけられる可能性が高まります。また、子どもの能力を伸ばしたり、生活面を安定させたりすることにもつながるのです。

ただし、教育委員会のアドバイスに「従うor従わない」の判断は親御さんができるので、ご安心ください。

しかし、発達障害の特性があるお子さんが、みんなと同じ授業についていくのが難しいことは少なくありません。

小学生のうちに「通級」で特性に合わせた授業を受けて、発達障害の特性を軽減して中学校や高校に上がる方がよいお子さんもいます。

また、特性に合わせた授業で学習できる方が、お子さんの自尊感情が傷つきづらいかもしれません。

お子さんのためにも、さまざまな選択肢をじっくりと検討しましょう。

教育委員会からアドバイスがあった場合、医師やカウンセラー、担任の先生などと相談して、お子さんに合った方法を選ぶことが大切です。

また、発達障害のお子さんのサポートには、学校の協力があるに越したことはありません。(可能な範囲で)学校と良好な関係を築き、お子さんをサポートしましょう。

![]()

学校以外の発達障害の8つの相談先

![]()

学校外にも発達障害の相談ができる医療機関・支援機関はたくさんあります。

学校内での相談も進めつつ、医療・福祉・教育などの専門家にも相談することで、お子さんも親御さんも、より「生きやすく」なるはずです。

この章では、学校外の相談先を紹介します(地域によって名称が異なる場合もあります)。

相談先①医療機関・カウンセラー

医療機関とは、小児精神科、児童に詳しいクリニック、かかりつけの小児科などです。かかりつけの病院であれば、お子さんが小さな頃からの様子を知っているので、気軽に相談できます。

ただし、カウンセラーといっても様々な人がいます。その中でも「臨床心理士」または「公認心理師」であれば、一般的には信頼できるのでオススメです。

クリニックなどの医療機関に、このような資格を持ったカウンセラーが在籍していることもあります。

相談先②市区町村の子育て担当課・福祉担当課

お住まいの市区町村役所の子育て担当課・福祉担当課でも、発達障害に関する相談が可能です。また、この後にお伝えする「より専門的な機関」を紹介してもらえることもあるはずです。

相談先③発達障害支援センター

発達障害支援センターとは、各都道府県に設置されている、発達障害の大人と子供を支援する専門機関です。

発達障害の相談をしたり、専門的な支援を受けたりすることが可能です。医師による診察や公認心理師によるカウンセリングを行っている支援センターもあります。

相談先④保健所・保健センター

保健所・保健センターでは、保健師に相談できます。保健師とは、地域の健康相談を行う専門家です。直接的な相談ができることもあれば、地域の、他の支援機関、医療機関を紹介してもらえる場合もあります。

相談先⑤児童相談所

児童相談所は、各都道府県に設けられた児童福祉のための専門機関です。17歳までの子どもが対象です。

養護相談、保健相談だけでなく、発達障害など心の相談や子育て相談にも対応しています。なお、児童相談所の補助機関である「児童家庭支援センター」でも相談できます。

相談先⑥教育センター・特別支援教育センター

教育センター・特別支援教育センターとは、各都道府県や政令指定都市等に設置されている教育機関です。

教育に関する研究や、教員・子供・保護者を対象とした教育相談を行っています。

また、教育の現場に長く携わった人に、学習、いじめ、発達障害などの心理的な問題などの相談できることが特徴です。必要に応じて心理師が相談に同席することもあります。

相談先⑦発達障害の「親の会」

親の会とは、発達障害のお子さんを持つ親御さん同士が集まって、お互いの悩み相談、情報共有、専門家を招いての講習などを行っている団体の総称です。

全国にたくさんの団体があり、その目的や活動内容は団体ごとに違っています。お悩みに合いそうなところがあれば、一度参加してみてもよいかもしれません。

相談先⑧発達障害に理解のある教育団体

発達障害に理解のある家庭教師や学習塾もたくさんあります(私たち、キズキもその一つです)。

そうした家庭教師や学習塾では、特性に合わせた勉強方法で学べるのはもちろん、コミュニケーションや生活に関するアドバイスを受けられることが多いです。

![]()

発達に特性があるお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

まとめ~担任の先生への発達障害の伝え方は工夫が大切です

![]()

伝え方を工夫して、担任の先生にお子さんへの合理的配慮をお願いしましょう。

また、担任の先生以外にも、並行して学校内外の専門家や支援機関などに相談することがオススメです。

親と学校、様々な医療機関・支援機関がチームとなることで、お子さんも親御さんもより「生きやすく」なっていきます。

この記事が、お子さんと親であるあなたのお役に立ったなら幸いです。

さて、私たち、キズキは、発達障害や不登校のお子さんのための塾&家庭教師です。

13年間で3,000名以上、発達障害や不登校のお子さん・親御さんをサポートしてまいりました。

発達障害や不登校に関する無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。

少しでも気になる方は、お気軽にご連絡ください。

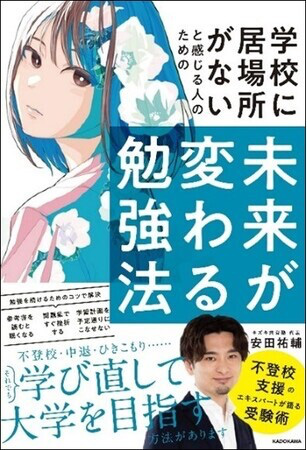

監修:安田祐輔

やすだ・ゆうすけ。発達障害(ASD/ADHD)によるいじめ、転校、一家離散などを経て、不登校・偏差値30から学び直して20歳で国際基督教大学(ICU)入学。卒業後は新卒で総合商社へ入社するも、発達障害の特性も関連して、うつ病になり退職。その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。経歴や年齢を問わず、「もう一度勉強したい人」のために、完全個別指導を行う。また、不登校の子どものための家庭教師「キズキ家学」、発達障害やうつ病の方々のための「キズキビジネスカレッジ」も運営。

【新著紹介】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法』

(2022年9月、KADOKAWA)

Amazon

KADOKAWA公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【著書など(一部)】

『暗闇でも走る(講談社)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』)

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

共同監修:半村進

はんむら・すすむ。1982年、茨城県生まれ。東京大学文学部卒。

小学校時代から転校を繰り返し、運動ができないこと、アトピー性皮膚炎、独特の体形などから、いじめの対象になったり、学校に行きづらくなっていたことも。大学に入学してようやく安心できるかと思ったが、病気やメンタルの不調もあり、5年半ほど引きこもり生活を送る。30歳で「初めてのアルバイト」としてキズキ共育塾の講師となり、英語・世界史・国語などを担当。現在はキズキの社員として、不登校・引きこもり・中退・発達障害・社会人などの学び直し・進路・生活改善などについて、総計1,000名以上からの相談を実施。