算数ができないのは発達障害の特性?算数に困難のある子どもへの支援

![]()

![]()

![]()

この記事では、発達障害の一つである算数障害について解説します。

算数障害の特性について知ることで、お子さんにどのように向き合えばいいか、ということもわかってくるはずです。

近頃は、発達障害の一つである算数障害などの特性に対応している専門機関も増えつつあります。

お子さんのことを親だけ(ご家庭だけ)で対応されるのではなく、そういった機関や専門家に相談しながら、ともにお子さんをサポートしていきましょう。

そうすることで、勉強に限らずコミュニケーション面や生活についても相談でき、お子さんを多面的にサポートできるようになります。

このコラムでわかること

- 算数障害(学習障害)とは何か

- 算数障害への対応・勉強の仕方

- 算数障害(学習障害)の相談先・専門機関

- 親ができる対応法・向き合い方

私たち、キズキは、発達障害や不登校のお子さんを、13年間で3,000名以上サポートしてまいりました。発達障害・不登校についての無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。少しでも気になるようでしたら、お気軽にご連絡ください。

執筆:西村二架(にしむら・にか)

精神保健福祉士。

1992年生まれ。関西学院大学文学部卒業後に京都医健専門学校で学び、2019年に国家資格・精神保健福祉士資格を取得。2018年8月から、キズキ共育塾(不登校・中退・発達障害・社会人などのための個別指導塾)で講師として勤務。現在は主任講師として国語・数学・英語・小論文・面接の学習支援およびメンタル支援を担当。また、うつや発達障害の方々のための就労移行支援事業所キズキビジネスカレッジでも英語などを教える。2021年現在、TOEIC800点を所持。

目次

算数障害(学習障害)の概要

![]()

![]()

算数障害も含まれる学習障害とは、「気づかれにくい発達障害」の代表的なものと言われています。

※注:学習障害は、現在、LD(限極性学習症)と名称が変わっていますが、この記事中では、一般的に広く知られている「学習障害」という名称で記載します。

学習障害の子どもたちは、発達障害の中でもADHDやASDと異なり、コミュニケーションや行動面での困難があまり見られません。

そのため、発達障害(学習障害)との関連が気づかれず、単に「国語が苦手な子」「算数が苦手な子」などと見過ごされることがあります。

この章では、算数障害の概要や対応をお伝えいたします。(参考:宮本信也『学習障害のある子どもを支援する』)

①算数障害とは、発達障害の中の、学習障害の一種

算数障害は、発達障害の中の、学習障害の一種です。

学習障害は、文部科学省では、次のように定義されています。

学習障害とは、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった学習に必要な基礎的な能力のうち、一つないし複数の特定の能力についてなかなか習得できなかったり、うまく発揮することができなかったりすることによって、学習上、様々な困難に直面している状態です。

この中の「計算する」「推論する」能力に難しさがある状態のことを、「算数障害」と呼ばれています。

②主な3つの学習障害

学習障害には、一人ひとり様々な特性の現れ方がありますが、大きく分けて3種類に分けられます。

主な学習障害は、次の3つです。

- ①読字障害(ディスレクシア):読む能力になんらかの困難を抱えている

- ②書字障害(ディスグラフィア):書く能力になんらかの困難を抱えている

- ③算数障害(ディスカリキュリア):計算する、推論する能力になんらかの困難を抱えている

ただ、それぞれの特性の現れ方は子ども1人ひとり違っているため、「算数障害だから、この対応をすればよい」と一概に言えるわけではありません。

また、学習障害は社会的な認知が低く、また一部の能力の習得と使用のみに困難を示すものであるため、「単に学習が遅れている」「本人の努力不足によるもの」と勘違いされ、見過ごされやすいのです。(参考:文部科学省※PDF「③学習障害の特性、ア」)

ですが逆に言うと、本人が何に困難を感じているかを適切に把握し、できるだけ早くからサポートしていくことで「本人の困りごと」を減らすことができます。

そして、学習障害の困りごとを専門家以外の人が分析するのは、非常に難しいことです。

学習障害の特性の適切な把握や対応のためには、医療機関や支援機関にいる発達障害の専門家への相談がオススメです。

③算数障害(ディスカリキュリア)の特徴

算数障害のある子どもに見られる算数学習のつまずきには、例として次のようなものが挙げられます。

算数障害の例

- 数を数えられない(数え飛ばす、同じものを2度数えるなど)

- 100まで数えられない

- 大きい数を認識できない

- 「多少」など、抽象的な数の概念がわからない

- 九九が覚えられない

- 小数や分数の計算ができない

算数障害のみがある場合、「書く」「読む」などの他能力の習得・使用は問題なく、計算や推論の能力だけに著しく困難がある、という特徴があります。

発達障害の特性によって勉強に困りごとを感じているあなたのための塾&家庭教師【キズキ】相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

詳しく見る算数障害への対応・勉強の仕方

算数障害への対応として大切なことは、「その子のつまずきに対応した勉強の仕方を考えること」です。

例えば、「数を数えられない(個数がわからない)」という困難の原因は、「数え間違えている」「数え飛ばしている」「ものと数詞がずれる」「同じものを2度数える」など、様々です。

そのため、対応も、原因別に次のように複数考えられます。

方法①視覚的な処理を支える方法

視覚的な処理を支えるために、印をつけたり、区別して数えたりすることで、対象物と数のイメージを持ちやすくなることが期待できます。

算数障害の例

- 数えたものに印をつける

- 数えたものと数えていないものを別の場所に置いて区別する

- マス目のあるノートを使い、ひとつひとつの数字を視覚的に把握しやすくする

- 九九などは口頭で覚えるのではなく、九九の表を見ながら取り組む

方法②言語的な処理を支える方法

言語である「数詞」を視覚化することにとって、対象物を見て数字を数えていく処理を支えていくことができます。

算数障害の例

- 数字を順番に記述したカードを使用して、数字と対象物を一致させながら数える

- 計算の順序を数字だけで示すのではなく、文での説明も付け加える

- 長い文章題は区切りごとに分け、区切りごとに理解を確認する

上記のように、「数」と「もの」の対応が理解しづらい場合、「視覚化する」方法が効果的な場合があります。

○補足

さきほどお伝えした方法は例であり、「その子のつまずきに対応した学習方法」は、他にも考えられます。

お子さんに合った学習方法を考えていくためにも、次章「算数障害(学習障害)の相談先・専門機関」で紹介するようなところで、発達障害に詳しい専門家や支援者と話をすることがオススメです。

「子どもの勉強は、学校と親が面倒を見るべきでは」とお考えの親御さんは多くいらっしゃいます。

ですが、専門家のサポートがあることで、あなたのお子さんの算数障害による困難への対応がわかっていきます。

親御さんだけで抱え込まず、できるだけ早く専門機関に相談してみてください。

算数障害(学習障害)の相談先・専門機関

![]()

![]()

近年は、発達障害(学習障害、算数障害)という言葉が世間に浸透しつつあり、支援機関が増えつつあります。

相談先の候補をご紹介しますので、いくつかの支援機関に相談をしてみて、信頼できる支援者を見つけてください。(参考:杉村省吾『発達障害 親子支援ハンドブック』、岡田俊『発達障害のある子と家族のためのサポートBOOK 小学生編』)

※ご紹介する団体などは、そこで直接的な相談ができることもあれば、そこから「より適切な相談先」を紹介されることもあります。

※親御さん自身のお悩みも相談できる場合が多いです。

※地域によって名称が違っていることもあります。

前提:病院(児童精神科、小児神経科)

まだお子さんが「算数障害だ」という診断を受けていない場合には、病院での診察も一つの選択肢です。

そもそも、「発達障害(算数障害)であるかどうか」の診断は、発達障害の知識がある医師のみが行えます。

検査・診察を受けることで、お子さんが算数が苦手な理由が算数障害によるものかどうかを正式に確認することができます。

ただし、一度「発達障害である」という診断が出た場合、それは変更できないため、診察を受けるか悩む親御さんがいることも事実です。

不安な場合、「診断を受けた方がいいかどうか」自体について、かかりつけ医や、次項以下の相談先と話をしてみましょう(「発達障害(算数障害)である」と確定していなくても、相談できます)。

相談先①学校(スクールカウンセラー)

学校の先生たちは、お子さんの勉強の様子をよく知っていますので、第一の相談候補になるでしょう。

ただし、担任の先生は算数障害に詳しいとは限りません。

スクールカウンセラーに相談することで、担任の先生とも状況を共有しながら専門的なアドバイスが受けられるでしょう。

スクールカウンセラーとは、もともとは、学校で「心のケア」という視点でカウンセリングを中心に行う人のことで、現在は発達障害の子どもへの対応も行っています。

公立のほぼ全部の中学校と、一部の小学校に在籍しています。

一般的には、それぞれの学校に週1日来校しますので、利用したい場合は時間の確認や予約をしておきましょう。

![]()

![]()

相談先②所在地の市区町村の窓口など

お住まいの市区町村の役所の、子ども・子育ての担当部署でも、発達障害(算数障害)の相談が可能です(担当部署は、総合窓口や代表電話などで確認できます)。

どこに相談に行けばいいか迷われる方は、前項の学校と同じく、第一の相談候補としてよいでしょう。

相談先③教育センター・教育相談所

都道府県や市区町村の教育委員会が運営する教育センターや教育相談所には、子どもの学習に関して相談を受ける部門があります。

また、特に公立学校と連携しているところが多く、学校からの紹介でもつながれるともに、学校に対する働きかけなども依頼できる場合があります。

臨床心理士などの心理の専門職が在籍しているところもあり、そういったところではより専門的な支援を受けられる場合があります。

相談先④地域の保健所、保健センター、子育て支援センター

保健所・保健センターでは、保健師に相談ができます。

保健師とは、厚生労働大臣免許を受けた、地域住民の健康相談を行う専門家です。

相談先⑤発達障害者支援センター

発達障害者支援センターは、幼少期から成人期まで、発達障害者への支援を総合的に行うことを目的とした専門機関です。

各都道府県と政令指定都市に設置されており、本人への支援だけでなく家族への支援も行なっています。

相談先⑥精神保健福祉センター

精神保健福祉センターでは、思春期以降の人を対象に、精神科医、精神保健福祉士、臨床心理士といった専門家が、心の悩みや病気についての相談を受けつけています。

相談先⑦発達障害に対応している家庭教師や塾など

最近は、発達障害に対応している家庭教師や塾なども現れてきています(私たち、キズキもその一つです)。

そういった家庭教師や塾では、発達障害(算数障害)の子ども向けの学習の工夫や、子ども一人ひとりに対応する体制などが整えられていることがあります。

体験利用ができるところもありますので、気になるところが見つかった際は、ぜひ一度試してみましょう。

親御さんにできる、算数障害への対応法・向き合い方〜できたことに注目し、肯定的な声かけをする〜

![]()

![]()

算数障害に限らず発達障害の子どもは、学校や普段の生活のなかで、叱られたり注意されたりする経験が多いことから、自己肯定感が低くなりがちです。

低い自己肯定感は、「自分はやればできるはずだ」という気持ちを奪い、「どうせ自分にはできない」という気持ちを大きくします。

ですので、「やればできるはず」と思える自己肯定感を守り育てていくためにも、「できないことを叱る」よりも「できたことを認める、ほめる」ことが大切なのです。

子どもが安心感を持って何かに取り組める環境をつくるために、「できたことに注目し、肯定的な声かけをする」ように心掛けてみてください。

「できたこと」とは、「新しくできたこと」だけではなく「毎日できていること」「してはいけないことをしなかったこと」も含まれます。

そして、それらのことをほめるときはシンプルに、ほめ言葉だけを伝えるように意識してみてください。

「えらかったね」「できたね、すごい」というシンプルなほめ言葉を、できたことに対して使うことで、子どもは「何がほめられたのか」を把握しやすくなり、その経験が自己肯定感をはぐくむことにつながります。

また、特に算数障害の子どもの場合は、「普段の生活の中で数を意識する」ように取り組むことがオススメです。

例えば、「お腹いっぱいになったときと足りなかったときのコロッケの数の違い」や「余裕で入っていられるお風呂の時間と、暑さの限界まで我慢した時のお風呂の時間」など、ゲーム感覚で日常生活の中で数を意識すると、生活に必要な数に対する意識を身につけられるでしょう。

まとめ

この記事では、次のことをお伝えしてきました。

- 算数障害(学習障害)の概要

- 算数障害への対応・勉強の仕方

- 算数障害(学習障害)の相談先・専門機関

- 親・保護者ができる対応方法・向き合い方

算数障害のお子さんは、他のことは問題なくできることも珍しくないため、周りの人も本人も「どうしてこの困りごとが生じているのか」把握することが難しい場合があります。

その困りごとが大きくならないために、また、親御さんだけでお悩みを抱え込まないために、ぜひお早めに相談先・専門機関と繋がりましょう。

発達障害の知識を持つ支援者とともにお子さんをサポートしていくことで、算数障害の困りごとを軽減できます。

あなたがよい支援者とつながり、心の負担が軽くなるとともに、お子さんの算数などの学習の困りごとが小さくなっていくことを心から願っています。

さて、私たち、キズキは、発達障害や不登校のお子さんのための塾&家庭教師です。

13年間で3,000名以上、発達障害や不登校のお子さん・親御さんをサポートしてまいりました。

発達障害や不登校についての無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。

少しでも気になる方は、お気軽にご連絡ください。

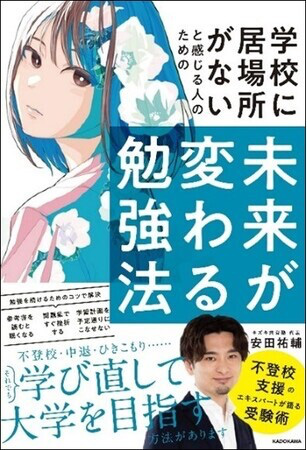

監修:安田祐輔

やすだ・ゆうすけ。発達障害(ASD/ADHD)によるいじめ、転校、一家離散などを経て、不登校・偏差値30から学び直して20歳で国際基督教大学(ICU)入学。卒業後は新卒で総合商社へ入社するも、発達障害の特性も関連して、うつ病になり退職。その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。経歴や年齢を問わず、「もう一度勉強したい人」のために、完全個別指導を行う。また、不登校の子どものための家庭教師「キズキ家学」、発達障害やうつ病の方々のための「キズキビジネスカレッジ」も運営。

【新著紹介】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法』

(2022年9月、KADOKAWA)

Amazon

KADOKAWA公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2025年6月現在17校+オンライン校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2025年6月現在8校)

【著書など(一部)】

『暗闇でも走る(講談社)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』)

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

共同監修:半村進

はんむら・すすむ。1982年、茨城県生まれ。東京大学文学部卒。

小学校時代から転校を繰り返し、運動ができないこと、アトピー性皮膚炎、独特の体形などから、いじめの対象になったり、学校に行きづらくなっていたことも。大学に入学してようやく安心できるかと思ったが、病気やメンタルの不調もあり、5年半ほど引きこもり生活を送る。30歳で「初めてのアルバイト」としてキズキ共育塾の講師となり、英語・世界史・国語などを担当。現在はキズキの社員として、不登校・引きこもり・中退・発達障害・社会人などの学び直し・進路・生活改善などについて、総計1,000名以上からの相談を実施。