【起立性調節障害による不登校】治療法・今後の進路・相談先を紹介

こんにちは。不登校や引きこもりを経験された生徒さんを支援する個別指導塾・家庭教師のキズキです。

あなたは今、次のようなことでお悩みなのではないでしょうか?

- 「子どもが朝なかなか起きてこない…」

- 「子どもがしんどい、だるいと言って不登校気味になっている」

こういったお子さんの様子の原因の1つとして考えられるのが、起立性調節障害(OD)です。

起立性調節障害(OD)は血流の低下を原因とする病気で、お子さんが感じているしんどさやだるさは、その症状の一部かもしれません。

また、起立性調節障害(OD)の症状によって、不登校になる子どもも多くいます。

このコラムでは、起立性調節障害とはどんな病気なのか、不登校との関係、相談できる医療機関・相談窓口などを、詳しくお伝えします。

■補足

起立性調節障害の症状や原因は、まだ議論があります。日本での「起立性調節障害」は、世界的には「睡眠リズム障害」などに該当する可能性も考えられています。本コラムでお伝えする情報は、日本における起立性調節障害への研究や考察(の一部)をもとにしています。

目次

起立性調節障害(OD)と不登校の関係

起立性調節障害は、立ち上がったときに脳血流の低下が起こり、めまいや頭痛、動悸、気分不良などの症状が現れる自律神経系の病気です。

思春期に起こりやすく、多くの場合、発症に精神的なストレスが関係しています。

お子さんに次のような症状があれば、起立性調節障害の疑いがあります。

- 「朝、身体がだるすぎて活動できないけど、夜になるにつれて回復してくる」

- 「頭痛がして朝どうしても起きられず、遅刻や欠席を繰り返す」

- 「無理して起きると、めまいがひどくて立っていられない」

また、起立性調節障害は「不登校」との関係が深い病気でもあります。

起立性調節障害の3割、さらに中等度以上の症状では約5割の人が、不登校になっているとも言われています。(明確なソースが示せず恐縮ですが)

なぜ起立性調節障害の子どもは、不登校になりやすいのでしょうか。

それは、起立性調節障害の症状によって朝起きられないために遅刻や欠席を繰り返し、周囲の無理解や自分への自信喪失などのつらさが重なって、学校に行きづらくなるからです。

お子さんが朝にしんどさを訴えているのであれば、ぜひ一度小児科や5章「起立性調節障害の相談ができる医療機関・相談窓口」で紹介する医療機関を受診することをオススメします。

起立性調節障害の症状により学校に行きづらいあなたのための塾&家庭教師【キズキ】相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

詳しく見る起立性調節障害(OD)とは

起立性調節障害の子どもは、決して「学校をサボりたい」「家で怠けたい」などの気持ちから症状を訴えているわけではありません。

実際に、立ち上がったとき内臓、脳、筋肉、皮膚へ血液がうまく流れないために、頭痛や立ちくらみ、動悸、気分不良などの症状が現れ、苦しんでいるのです。

ですが、お子さん本人は「症状をうまく言語化できない」「親に心配をかけたくない」などの理由から、自分の症状を親御さんに詳しく言わない場合もあります。

実際、中学生429名とその保護者を対象に調査された「アンケート調査による不適応関連徴候に関する親子の認知のずれの検討」によると、親に自分の心身症状を伝えている子どもは、半数もいないことが示されています。(『心身医学』38:221-228、1998)

このような、周りが苦しさを理解しづらい起立性調節障害について、この章では「症状」「見分け方」「治療法」の3つの観点からお伝えします。(参考:『起立性調節障害がよくわかる本 朝起きられない子どもの病気』、『小児起立性調節障害診断・治療ガイドライン』)

また、起立性調節障害に対処していくために重要な「周囲の理解」ついてもお伝えしますので、ぜひご一読ください。

①起立性調節障害の症状

起立性調節障害には主に、次のような症状があります。

- めまい

- 頭痛

- 立ちくらみ

- 動悸

- 倦怠感

- イライラ

- 思考力低下

- 判断力定価

- 冷え性

また、起立性調節障害は、なりやすい年代があったり、季節によっても症状に波があったりする病気です。

この病気の症状がある子どもは、日本学校保健会の調査によると、小学校高学年から増えはじめ、中学生で一気に増加する傾向があります。

また、起立性調節障害の患者さんは、中学生・高校生に最も多く、女子の方が男子よりもやや多い傾向があるのです。

そんな起立性調節障害は、症状の種類によって次の4つのサブタイプに分類されています。

立ち上がったときの血圧の低下が大きく、血圧の回復が遅れる

立っているとき、血圧低下はないが、大きな心拍数の増加が起きる

立っているときに突然血圧が低下し、意識低下を起こしたり失神(脳貧血)を起こしたりする

立ち上がってしばらくしてから、血圧が大きく低下し、動悸や気分不良を起こす

以前は、起立性調節障害の診断は難しいと言われていました。

しかし、近頃は「新起立試験」で、横になった状態から立ち上がった際の血圧と脈拍の変化を調べることにより、上記4タイプの診断ができるようになっています。

②起立性調節障害のチェックリスト

起立性調節障害の正確な診断を受けるためには、先程紹介した「新起立試験」を受ける必要があります。

ただ、ここでは検査を受ける前の参考として、起立性調節障害の可能性を自分で調べられるチェックリストを紹介します。

次の症状11つのうち3つ以上当てはまるようであれば、小児科や5章「起立性調節障害の相談ができる医療機関・相談窓口」で紹介している医療機関を受診し、新起立試験の検査を受けてることをオススメします。

1、立ち上がったときや立っているとき、気持ちが悪くなる、失神する

2、少し動くと心臓がドキドキする、あるいは息切れがする

3、朝なかなか起きられず、午前中調子が悪い

4、立ちくらみ、あるいはめまいを起こしやすい

5、入浴時、あるいは嫌なことを見聞きすると気分が悪くなる

6、食欲がない

7、頭痛がある

8、顔色が悪い、青白い

9、おなかが痛い

10、乗り物に酔いやすい

11、体がだるい、疲れやすい

③起立性調節障害の治療法

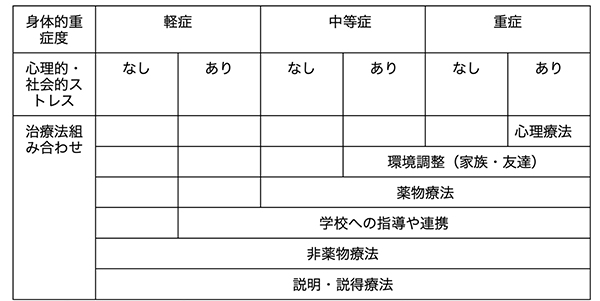

起立性調節障害の治療は、その分類、また本人の心理的・社会的ストレスの有無によって、次のような種類があります。

↑クリックで拡大します。(引用:『起立性調節障害がよくわかる本 朝起きられない子どもの病気』田中英高監修、講談社、p39、小児心身医学会・編『小児起立性調節障害診断・治療ガイドライン』から)

起立性調節障害は、心理的・社会的ストレスが大きく症状に影響します。

そのため、上記のように心理的・社会的ストレスの有無によって、治療法の組み合わせも異なるのです。

それぞれの治療法の説明は、次の通りです。

起立性調節障害の症状を本人、保護者だけでなく、学校関係者など、起立性調節障害のある子に関わるすべての人に理解してもらう。

日常生活や食生活における注意点を守る。具体的には「生活リズムを整える」「脳血流低下を防ぐ動作をおこなう」「暑気を避ける」「塩分と水分をとる」「運動をする」など。

担任教師、養護教諭、校長などの学校関係者に起立性調節障害の適切な知識を知ってもらう。医師の診断書と対応方法をまとめて学校に提出すると効果的。

起立性調節障害に効く薬は数種類ある。担当医の指示に従って薬を服用する。

心理的・社会的ストレスがある場合、または重症の場合に行われる。家族や友人の起立性調節障害のある子どもへの接し方を主治医の指示のもと工夫し、時間をかけて本人を見守る。

専門の医療機関で、心理士などの専門家から心理療法を受ける。身体症状のつらさをよく理解して対応する必要がある。

起立性調節障害の治療には時間がかかります。ですが、症状の改善はもちろん可能です。ゆっくりと時間をかけてお子さんを見守っていきましょう。

とはいえ、親御さん自身も不安に苛まれることがあると思います。

そういったときに、小児科の先生や教育センターなど、自分の悩みや不安を話せる場所を作っておくことが大切です。

また、4章「不登校・起立性調節障害の子どもの進路」で後述している塾の教務などにも、お子さんのことを相談できます。

いくつかの相談先や専門家に利用してみて、「ここ(この人)なら信頼できる」と思える支援者を見つけておくとよいでしょう。

④起立性調節障害の治療には周囲の理解が重要

起立性調節障害は、「怠けているだけ」「仮病なのでは?」と誤解されやすい病気です。

そういった誤解による周りの人の言葉や態度は、お子さんにとって大きなストレスになります。

上記の①説明・説得療法や⑤環境調整でも述べたように、起立性調節障害の治療の第一歩は「周囲の理解」です。

親が、お子さんの夜更かしや朝寝坊は「体の不調からきているのだ」と認識し、症状のつらさを理解しようとするだけでも、子どもの負担は軽減します。

また、起立性調節障害のお子さんは、不調の原因がわからず1人で悩みを抱えていることが多いです。

親御さんがODについて学び、お子さんの状況や苦悩を知り、適切な対応を行いましょう。

また、できる限り親御さん自身の不安や心配は抑えてお子さんと接することで、お子さん自身の気持ちが落ち着いていくこともあります。

コロナ禍の起立性調節障害への影響

数年前から、新型コロナウイルス蔓延のために、外出を控える、人と会わないようにする、といった状況が増えました。

このように、コロナ禍の影響下で自宅にいる時間が長くなると、運動不足になりやすく起立性調節障害の症状が悪化する可能性があるのです。

そのため、家の中でもよいので、筋トレや足踏み、家事手伝いなど、身体を動かす機会を作るように意識しましょう。

起立性調節障害による不登校の子どもの進路

子どもが朝起きれず学校に行けないとなると、親御さんはお子さんのこれからの進路が心配になると思います。

また、多くの親御さんは、子どもに全日制の学校に行ってほしいと願いがちです。

ですが、起立性調節障害の子どもが、自分の希望や体力に合わない学校に進学すると、不本意に留年・中退をすることになる可能性があります。

そのため、子どもの希望や体力に合わせて、通信制の高校や大学を視野に入れて検討しましょう。

そういった選択が、お子さんが気力・体力ともに無理しすぎることがなく、学生生活を続けられることにつながります。

通信制高校の詳しい情報は「不登校の子に通信制高校がオススメな7つの理由〜オススメ高校5選、不登校・通信制高校の概要も紹介〜」でお伝えしています

起立性調節障害の子どもが高校・大学に卒業まで通い続けるために大切なことは、(治療を大前提として)「学校に行って○○をしたい」といった本人の意思があることです。

だからこそ、「この学校に行きたい」「この学校に行くことで将来◯◯をしたい」といった本人の希望を第一に進路を考えるようにしてください。

また、起立性調節障害の症状や不登校によって学習が遅れている場合は、不登校の子どもを対象にしている塾を活用する方法があります。

最近は、不登校児童の増加を受けて、不登校の子どもを中心に見ている塾も増えてきています。私たちキズキ共育塾、キズキ家学もその内のひとつです。

実際、私が担当していた生徒さんの中にも、不登校や引きこもりの状態から授業を受け始め、高校や大学に進学した方がたくさんいます。

「不登校だから」「起立性調節障害だから」という理由で将来が閉ざされることは、決してありません。

不登校の生徒さんを多く見ている塾に話を聞くことで、不登校・起立性調節障害の先輩たちが、どのような進路に進んだのかを知れるでしょう。

また、塾などの利用することで、学力向上以外にも、生活リズムを整えたり体力を回復させたりできるメリットもあります

勉強や進路に関する悩みがある場合、ぜひそういった場所に相談をしてみてください。初回の相談を無料で行っているところがほとんどです。

こちらは「(起立性調節障害かどうかにかかわらず、)不登校からの進路」を解説しているコラムです。

- 不登校の中学生の将来は広がっています!統計から見る進路と親にできる6対応

- 不登校だと高校進学で不利になる?受け入れOKな高校・受験方法・対策を紹介

- 不登校から大学受験に進む8つのルート 必要な3つの資格、体験談とあわせて解説

起立性調節障害による不登校の相談先

起立性調節障害が疑われる場合は、まず医療機関で診察を受ける必要があります。

基本的には、小児科を受診するとよいでしょう。高校生以上であれば、次のような選択肢もあります。

小児科、内科とも同じ先生が見てくれる場所が理想的です。

総合診療科では、症状からさまざまな可能性を検討してもらえます。ただ、高校1、2年の年齢では受診できない場合もあります。訪れる前に電話でお問い合わせましょう。

参考:NPO法人 起立不耐症と起立性調節障害の会「高校生の受診先について」

不登校や起立性調節障害に関わる相談窓口としては、次のようなものがあります。

- スクールカウンセラー

- スクールソーシャルワーカー

- 教育相談センター

- 精神保健福祉センター

教育相談センターの例としては、東京都教育相談センターや大阪市・教育に関する相談などがあります。

また、民間の不登校サポート機関には、次のようなものがあります。

起立性調節障害による不登校では、お子さん自身も自分の不調の原因がわからず悩んでいると同時に、親御さんもどのように対応してよいかわからず困っていることがほとんどです。

親御さん、またご家族だけで抱え込まず、相談機関や専門家に相談してください。

その際には、いくつかの相談機関に電話し、信頼できそうな支援者を探すのがオススメです。

まとめ:起立性調節障害による不登校は受診を検討しましょう

起立性調節障害の症状や治療法、不登校との関係性などを解説しました。

起立性調節障害による不登校は、診断を受けていなければお子さん自身も原因がわからなかったり、周りも理解しづららかったりすることが、とても多いです。

そのため、お子さんに起立性調節障害の疑いがあれば、一度受診することをオススメします。

また、親御さんが起立性調節障害への理解を深めることが、お子さんの苦しみや悩みの軽減につながることもあるのです。

起立性調節障害であってもなくても、「学校に行きたくないお子さん」は、無理に学校に通わせようとしないことが大切です。

「今はまず、ゆっくり休みましょう」といったスタンスで、お子さんと親御さんの言葉を聞きながら相談にのってくれる支援者を探してみてください。

そうして、ひとりで悩まず信頼できる支援者と一緒に、あなたとあなたのお子さんのこれからを考えていきましょう。

お子さんはもちろん、親御さんの将来は、きっとひらけています。