発達障害グレーゾーンの小学生|家庭・学校での支援、相談先を紹介

![]()

![]()

このコラムでは、発達障害グレーゾーンの小学生が学校で感じやすい困りごとや、小学校で受けられる支援、親御さんができる支援、相談先などをお伝えします。

お子さんの発達障害グレーゾーンに関連して、「子育てがしんどい、辛い」とお悩みの親御さんは、積極的に学校や支援団体などに相談してみてください。

このコラムが、発達障害グレーゾーンでしんどい・辛い思いをされているお子さんはもちろん、親であるあなたのお役に立ちましたら幸いです。

【参考:井上雅彦『発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方』・姫野桂『発達障害グレーゾーン』】

目次

発達障害グレーゾーンの基礎知識

発達障害とは、先天的な脳の機能の偏りによって、社会生活やコミュニケーションに困りごとが生じている状態です。

ただし、発達障害は「病気」ではありません。あくまでも「目立ちやすい特性や特徴」があることを意味します。

![]()

この章ではまず、発達障害グレーゾーンの概要をお伝えします。

※少し長い章になるので、すでにご存知の方は、次章「発達障害グレーゾーンの小学生が学校で感じやすい困りごと」からお読みください。

①発達障害グレーゾーンとは

「発達障害のグレーゾーン」とは、カンタンに言うと、次のような状態です。

グレーゾーンの概要

- 発達障害と思われる特性(による困りごと)が見られる

- しかし、専門医の検査では、発達障害の確定診断が出ない

このような状態の通称を、「発達障害のグレーゾーン」と言い、医学的な診断名ではありません。

発達障害のグレーゾーン層が生じるのは、発達障害の診断基準そのものが曖昧であり、見極めづらいからと考えられています。

②発達障害グレーゾーンの小学生の子供を持つ親の悩み

![]()

![]()

そこから、次のような困りごとや悩みを抱える親御さんが多くいらっしゃいます。

発達障害グレーゾーンの小学生の子供を持つ親の困りごと・悩み

- 診断書が出ないため、支援や配慮が受けにくい

- 特性を周囲に理解されづらく、辛い思いをすることがある

- 「甘えている/なまけている」などの無理解にさらされやすい

とはいえ、最近では、以前よりも発達障害グレーゾーンへの注目が高まっているため、発達障害グレーゾーンの相談を受け付けている場所・機会は増えてきているようです。

そのため、お子さんの発達障害グレーゾーンについて、「話しても意味がないから家庭で解決するしかない…」と抱え込まず、周囲の人や学校、支援団体などに相談してみてください。

③発達障害グレーゾーンの小学生が注意すべき「二次障害」

![]()

発達障害(もしくはグレーゾーン)に関連して起こる「二次的な問題」の総称です。

例えば、発達障害の特性・特徴は、小学校での孤立やいじめに繋がることがあります。孤立・いじめ自体も二次障害ですし、孤立・いじめのストレスや不適応によるうつ病や不安障害といった病気・不登校なども二次障害にあたります。

こうした発達障害グレーゾーンによる二次障害を防止するには、お子さんの精神状況を気に掛け、心のケアを行うことが大切です。(参考:齊藤万比古『発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート』)

発達に特性がある小学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

発達障害グレーゾーンの小学生が学校で感じやすい困りごと

![]()

![]()

先ほど解説した発達障害の3つの種類に分けて、例をご紹介します。

なお、一人の子供の中に、複数の発達障害(グレーゾーン)の傾向が見られる場合もあります。

- ADHDとASDの両方の傾向がある

- ASD傾向が強いがLD傾向も見られる

「発達障害の中のどの傾向・特性が強いか」「そもそも「気になる特性」が発達障害に関連するのか」などを知りたい場合は、支援団体や専門医に相談することをオススメします。

困りごとは、担任の先生や医療機関・支援団体などと相談しながら対応することで軽減できます。(参考:井上雅彦『発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方』)

①ADHD(注意欠陥・多動性障害)の小学生の困りごと

ADHDの小学生は、「不注意」の特性が勉強面、「多動・衝動性」の特性が学校生活面で表れやすいと言われています。

ADHDの不注意による困りごとリスト

- 整理整頓が苦手

- 記入ミスが多い

- 忘れ物や紛失が多い

- 宿題の提出締切を守れない

- 係や当番の仕事を忘れる

ADHDの多動・衝動性による困りごとリスト

- 授業に集中しづらい(授業中に席を立つ、歩き回るなど)

- 集団生活のルールを守れない

- 気にいらないことが起こると、つい手が出てしまう

なお、ADHDによる多動性の傾向は、成長に伴って弱まっていくこともあると言われています。

②ASD(自閉症スペクトラム障害)の小学生の困りごと

ASDの小学生は、学習面に問題がなくても、人間関係などの社会性の面で困ることが多いと言われています。

ASDの小学生が学校で感じやすい困りごとリスト

- クラスの雰囲気や人間関係に、気が回らない

- 先生や同級生の話を聞いていないと誤解されやすい

- 相手の気持ちが読めずに、「余計な一言」を言って不快にさせやすい

- 状況の切り替えが苦手で、予定が変更されるとパニックになりやすい

- 通常の学校生活の間に挟まる学校行事を極度に嫌がる

- 身体を動かすことやチームプレイが苦手で、体育の授業を極度に嫌がる

- 聴覚などの感覚が過敏で、学校での強い音・光・匂いなどに耐えられない

③LD(学習障害)の小学生の困りごと

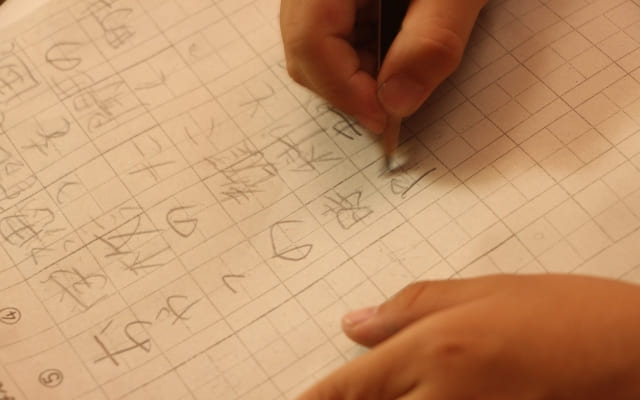

LDの小学生は、学校の授業中や、宿題をするときに困りごとを感じることが多いです。

LDの小学生が小学校で感じやすい困りごとリスト

- 音読がうまくできない

- 先生の授業を聞き取って理解するのが難しい

- 板書を書き写すのに苦労する

- 自分の意見をうまく話せない

- 計算問題や推論が苦手

LDは、読字障害であれば「教科書の文章がうまく読めない」、書字障害であれば「漢字を書いたり覚えたりすることが苦手」など、困りごとの種類は多岐にわたります。

発達に特性がある小学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

発達障害グレーゾーンの小学生が学校で受けられる支援

![]()

![]()

この章では、発達障害グレーゾーンの小学生が、学校で受けられる可能性のある支援をお伝えします。

ただし、学校によっては充分な支援が受けられない可能性があります。

学校の先生と話し合いながら、学校外の支援団体にも相談することがオススメです。(参考:上野一彦・月森久江『ケース別 発達障害のある子へのサポート実例集 小学校編)

支援①担任による配慮

担任の先生による配慮が行われることがあります。

例えば、ADHDの多動・衝動性の傾向に対しては、「授業の際に席を離れないように留意する」などの配慮が期待できます。

ほかにも、成績をつける際に、発達障害グレーゾーンの特性・特徴の影響が考慮されることもあるのです。

ただし、「確定診断が出ていない子供を特別扱いできない」などの理由から、表立った配慮が難しい場合もあります。

![]()

支援②特別支援教育支援員による補助

「特別支援教育支援員による補助」も、発達障害グレーゾーンの小学生が学校で受けられる支援の1つです。

発達障害を含む、障害(の傾向)がある児童に学習活動の支援などを行う支援員のこと。担任の先生と連携して支援にあたり、子供の自立心を養いながら指導を行います。

特別支援教育支援員は、担任の先生の補助的な役割を果たします。

例えば、発達障害(グレーゾーン)の子供には、次のような支援を行います。

出典:文部科学省※PDF「『特別支援教育支援員』を活用するために」

特別支援教育支援員が行う支援の例

- 教室を飛び出して行く児童生徒に対して、安全確保や居場所の確認を行う

- 読み取りに困難を示す児童生徒に対して、黒板の読み上げを行う

- 書くことに困難を示す児童生徒に対して、テストの代筆などを行う

- 聞くことに困難を示す児童生徒に対して、教員の話を繰り返して聞かせる

- 学用品など自分の持ち物の把握が困難な児童生徒に対して、整理場所を教える等の介助を行う

- 授業中に、ADHD傾向のある子供が落ちついて学習に取り組めるようにそばについて見る

お子さんが通う小学校で特別支援教育支援員の支援を受けられるかどうかは、担任の先生や学校に確認してみてください。

支援③特別支援教育コーディネーターへの相談

小学校では、発達障害などで困っている小学生や保護者向けに、「特別支援教育コーディネーターによる相談」も受け付けています。(参考:独立行政法人国立特別支援教育総合研究所※PDF「特別支援教育コーディネーターの役割・機能について」)

特別支援教育コーディネーターとは

◆通常クラスでの授業が難しい児童の支援が目的

◆学校内の関係者や福祉、医療等の関係機関との連絡調整の役割を担っている

◆発達障害(もしくはグレーゾーン)や疾患が疑われる子供の相談に向いている

ただし、設置されていない学校もあります。まずは、お子さんの学校に特別支援教育コーディネーターが設置されているかどうかを、チェックすることから始めてみてください。

支援④通級指導教室での特別な指導

発達障害グレーゾーンの小学生が学校で受けられる支援の1つとして、「通級指導教室」も挙げられます

「通級指導教室」で特別な指導を受けることが向いているお子さんもいるのです。

障害(のグレーゾーン)の程度が軽い子供が、通常学級に在籍したまま、個別的な指導を受けられる学級のこと。

普段は教室で他のクラスメイトと一緒に授業を受けながら、必要に応じて、週1~2日、1~8時間程度、通級指導教室に移動した上で、特性や困難に配慮した特別な指導を受けられます。

通級指導教室を利用することで、早期にソーシャルスキル(適切な対人関係能力)や適切な学習習慣を身につけられる可能性高まります。

また、子供の能力を伸ばしたり、生活面を安定させたりすることにも繋がるはずです。

お子さんに通級での指導が必要か、通級指導教室を利用できるかなどは、先述した特別支援教育コーディネーターや、担任の先生に相談・確認してみましょう。

発達に特性がある小学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

発達障害グレーゾーンの小学生の学級選び

![]()

![]()

この章では、発達障害グレーゾーンの小学生の学級選びについてお伝えします。

①通常学級と特別支援学級

基本的に、小学校には「通常支援学級」と「特別支援学級」の2種類があります。

障害(のグレーゾーン)のある子供一人ひとりに応じた教育を行うために、少人数制で運営されている学級のこと(1学級の上限定員8人)。

それぞれの特性やニーズに合わせた指導を実施しているため、効果的な学習支援・生活支援を受けられます。

通常学級に在籍している発達障害(グレーゾーン)の子供が、必要に応じて、授業の一部を特別支援学級で受けるケースもあります。

障害(のグレーゾーン)の程度が軽い子供が、通常学級に在籍したまま、個別的な指導を受けられる学級のこと。従来の特殊学級。

普段は教室で他のクラスメイトと一緒に授業を受けながら、必要に応じて、週1~2日、1~8時間程度、通級指導教室に移動した上で、特性や困難に配慮した特別な指導を受けられます。

その他にも、通常学級では、先ほど解説した「通級指導教室での指導」が別途考えられます。

②発達障害グレーゾーンの小学生は特別支援学級がいい?

![]()

![]()

その上で、精神遅滞(いわゆる知的障害)なども見られ、通常学級での勉強に明らかに難しい場合は、特別支援学級も視野に入れて検討してみましょう。

また、日頃から学校から帰ってきたお子さんに「今日はどうだった?」「困っていることはない?」と声を掛け、学校での状況を小まめにチェックするように心掛けてください。

発達に特性がある小学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

発達障害グレーゾーンの小学生の相談先

小学校以外の発達障害グレーゾーンの相談先は、主に次の5つがあります。

お子さんの発達障害グレーゾーンについて、親だけ(ご家庭だけ)で抱え込まず、相談先を利用することが、お子さんはもちろん親御さんにとっても大切です。

- ①発達障害者支援センター

- ②児童発達支援センター

- ③児童相談所

- ④児童家庭支援センター

- ⑤精神保健福祉センター(二次障害による心の不調が疑われる場合)

発達障害に特化した相談ができるのは、発達障害者支援センターです。

発達障害の早期発見と早期支援を目的としており、症状に悩む当事者や家族の生活を支援する公的な支援機関。子供から大人までが対象です。

発達障害の確定診断がないグレーゾーンの場合でも、子供に発達障害の可能性があれば相談ができます。

精神保健福祉士や社会福祉士などの有資格者が在籍するセンターもあります。

発達障害支援センターは、各都道府県に設置されています。全国の一覧はこちらです。

「児童発達支援センター」「児童家庭支援センター」「児童相談所」の3つは、それぞれ近い位置づけにあります。

その中でも、特に「児童発達支援センター」は、発達障害を含む障害があると考えられる児童の支援をしているため、相談先として向いているでしょう。(参考:厚生労働省※PDF「児童発達支援ガイドライン」)

窓口は基本的に、お住いの市区町村の障害福祉を管轄する部署になります。そのため、どの支援を受けるべきか迷う場合は、まずは窓口に相談してみてください。

発達に特性がある小学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

発達障害グレーゾーンの小学生の親ができる支援

![]()

発達障害グレーゾーンの小学生のお子さんと接する際、次の2つのポイントが前提となります。

- 親子間だけで問題を抱え込まない(学校・病院・支援団体などに相談する)

- 親御さん自身が子供の発達障害グレーゾーンの特性・傾向を受けいれる

これからご紹介す支援も、これらを意識したものになっています。

適切な支援を行うことで、お子さんも親であるあなたも、より生きやすくなるはずです。

支援①担任の先生に相談する

発達障害グレーゾーンの小学生の親御さんができる支援の1つは「担任の先生と相談する」です

勉強面や人間関係の悩みなど、小学校でのお子さんの様子に詳しい担任の先生であれば、込み入った相談ができます。

また、お子さんが通っている学校に「スクールカウンセラー」が在籍していれば、そちらも頼ってみてください。

学校でのカウンセリング機能の充実を図るために配置されている、心のケアやストレス対処の専門家。

困難を抱えた子供だけでなく、親御さんのカウンセリングも行っています。

担任の先生やスクールカウンセラーへの相談が、公的支援や支援団体などを知るきっかけになることもあるので、まずは一度相談してみることがオススメです。

支援②専門家を交えた体制をつくる

「専門家を交えた支援体制をつくる」ことも、発達障害グレーゾーンの小学生の親御さんができる支援の1つです。

特に重要なのが、かかりつけの医師や臨床心理士との情報共有・協力になります。

確定診断のない発達障害グレーゾーンでも、専門医や臨床心理士・公認心理師(カウンセラー)と定期的に相談は可能です。

こうした専門家であれば、専門知識を有しているのはもちろん、お子さんの発達経過も知っているため、適切なアドバイスを得られるでしょう。

支援③発達障害グレーゾーンへの理解を深める

![]()

発達障害の傾向がある子供には、一人ひとり違った特性・性格・環境などに合わせた個別の対応が必要です。

個別対応を行う前提として、「発達障害一般の知識」は身につけておくと役立ちます。

発達障害の理解を深める方法は、専門家・支援団体への相談、関連書籍の読書などのほか、「親の会」への参加もあります。

発達障害や不登校など、似た境遇にある子供の親同士が意見交換をする場です。

一般的には、地域ごとに団体や部会が分かれています。

親の会に参加することで、「発達障害(グレーゾーン)の子供を持つ親と意見交換をして有益な情報を得る」「悩みを共有できて気持ちが楽になる」といったことが期待できるでしょう。

例えば、「JPALD(特定非営利活動法人 全国LD親の会)」では、日本を6ブロックに分けて、保護者による情報交換会や勉強会、LDの子の友達づくり、各種イベントなどを行っています。

JPALDの他にも、「発達障害 親の会」と検索すれば、多くの団体の活動を見つけられるので、気になる方は一度調べて情報をチェックみましょう。

ただし、「親の会」は、各会によって目的や特徴が異なります。

そのため、様々な会を調べたり参加したりして、お子さんや親御さんとの相性がよい会を探してみてください。

支援④子供の強み・得意なことを褒める

子供の「強みや得意なことを褒める」ことも、発達障害グレーゾーンの小学生の親御さんができる支援の1つです

冒頭でもお伝えした通り、発達障害は病気ではなく「あくまでも目立ちやすい特性がある」ということです。

つまり、解釈によっては、その特性は強み・長所と捉えられます。

ASD傾向の例

- 「こだわりの強さ」は「特定分野に集中力を発揮できる」という長所になり得る

ADHD傾向の例

- 「気が散りやすい」代わりに「マルチタスクが得意でテキパキ行動できる」ことがある

発達障害グレーゾーンの子供は、その特性・特徴のために「失敗」や「できない経験」をしていることが多い傾向があり、自信を失いやすい傾向があります。

親御さんが長所や得意なことを見つけて褒めることは、自信を失いがちなお子さんを前向きにする効果があるのです。

![]()

ただし、特性は、「すぐに、必ず」長所に反転できるわけではありません。また、お子さんには「特性・特徴に関係のない部分」でも褒められる部分はたくさんあるはずです。

どう褒めたらよいかわからない場合は、お一人で悩まず先述した支援団体などに、積極的に相談してみてください。

支援⑤発達障害グレーゾーンに対応した家庭教師などを利用する

最後にオススメしするのが、「発達障害グレーゾーンに対応した家庭教師などを利用する」ことです。

特性に関連して次のような事情がある場合には、発達障害グレーゾーンに対応した家庭教師の利用がお子さんの困りごとの緩和につながる可能性が高まります。

- 小学校で充分な支援を受けられず、勉強の理解に苦労している

- お子さんに向いた勉強方法がわからない

- 中学受験に向けて勉強を行いたいが、集団授業や自習が苦手

- コミュニケーションが苦手

近頃は、発達障害の小学生の指導実績がある学習塾や家庭教師サービスなどが存在しています(私たちキズキも、そのひとつです)。

そうした塾や家庭教師は、勉強を教えだけではない場合も多いです。例えば、お子さんの発達特性を考慮した勉強方法やコミュニケーション方法、生活の中で役立つ習慣などを一緒に考えられます。

![]()

まとめ:発達障害グレーゾーンの小学生は支援を受けられます

![]()

小学生のお子さんの発達障害グレーゾーンについて、親御さんやご家庭だけで悩まずに、学校・病院・支援団体を利用してください。

発達障害グレーゾーンの小学生を支援するときのポイント

- 子供の日頃の悩みに耳を傾ける

- 発達障害の特性だけでなく二次障害にも気をつける

- 担任の先生を中心に小学校で必要な支援を相談する

- 医療機関・支援機関・支援団体を積極的に利用する

- 勉強やコミュニケーションの困りごとは、発達障害(グレーゾーン)の指導実績のある学習塾や家庭教師を利用する

このコラムが、発達障害グレーゾーンのお子さんと、親であるあなたのお役に立ったなら幸いです。

さて、私たち、キズキは、発達障害や不登校のお子さんのための塾&家庭教師です。

13年間で3,000名以上、発達障害や不登校のお子さん・親御さんをサポートしてまいりました。

発達障害や不登校についての無料相談を行っており、親御さん自身のお悩みもご相談いただけます。

少しでも気になったなら、お気軽にご連絡ください。

発達に特性がある小学生のお子さんに寄り添い、サポートする塾&家庭教師【キズキ】/親御さんもお子さんも、「次の一歩」に進めます/相談無料/関東・東海・関西(オンライン授業は全国対応)

監修:安田祐輔

やすだ・ゆうすけ。発達障害(ASD/ADHD)によるいじめ、転校、一家離散などを経て、不登校・偏差値30から学び直して20歳で国際基督教大学(ICU)入学。卒業後は新卒で総合商社へ入社するも、発達障害の特性も関連して、うつ病になり退職。その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。経歴や年齢を問わず、「もう一度勉強したい人」のために、完全個別指導を行う。また、不登校の子どものための家庭教師「キズキ家学」、発達障害やうつ病の方々のための「キズキビジネスカレッジ」も運営。

【新著紹介】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法』

(2022年9月、KADOKAWA)

Amazon

KADOKAWA公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【著書など(一部)】

『暗闇でも走る(講談社)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』)

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

共同監修:半村進

はんむら・すすむ。1982年、茨城県生まれ。東京大学文学部卒。

小学校時代から転校を繰り返し、運動ができないこと、アトピー性皮膚炎、独特の体形などから、いじめの対象になったり、学校に行きづらくなっていたことも。大学に入学してようやく安心できるかと思ったが、病気やメンタルの不調もあり、5年半ほど引きこもり生活を送る。30歳で「初めてのアルバイト」としてキズキ共育塾の講師となり、英語・世界史・国語などを担当。現在はキズキの社員として、不登校・引きこもり・中退・発達障害・社会人などの学び直し・進路・生活改善などについて、総計1,000名以上からの相談を実施。